12

März 2016

BDI aktuell

Medizin

Mehr als 80000 Menschen in

Deutschland sind bei endgradiger Nie-

reninsuffizienz auf Dialyse angewiesen.

Warum entscheiden sich 95 Prozent

für die Behandlung in Dialyse-Zentren

statt für die Peritonealdialyse? Welche

psychosozialen Faktoren beeinflussen

diese Entscheidung und was hat der

behandelnde Arzt damit zu tun? Gibt

es Möglichkeiten, die Behandlungszu-

friedenheit der Patienten durch Opti-

mierung der Beratung zu verbessern?

Diese Fragen will das Projekt CO-

RETH an der Medizinischen Fakultät

in Halle beantworten, teilt die Univer-

sität Halle-Wittenberg mit. Nach den

bereits vorliegenden ersten Ergebnis-

sen hat der behandelnde Nephrologe

einen starken Einfluss auf die Thera-

pieentscheidung. Dessen Wissensstand

sowie die Einstellung zur Peritoneal-

dialyse präge die Wahl des Patienten

für die eine oder die andere Methode.

Des Weiteren wurde herausgefunden,

dass sich Patienten mit Peritonealdia-

lyse häufig besser und intensiver infor-

miert fühlen als Patienten mit Hämo-

dialyse, heißt es in der Mitteilung.

Als Gründe für die Entscheidung

zur Peritonealdialyse gab die Mehrzahl

der Patienten die größere Unabhän-

gigkeit an. Ein Viertel der Zentrums-

dialysepatienten kreuzte an, dass die

Wahl hauptsächlich durch ihren Arzt

getroffen worden sei. Ein Fünftel hatte

sich für diese Variante entschieden,

weil die Betroffenen auf die medizini-

sche Unterstützung im Dialysezent-

rum zählen wollten. Alle Patienten wa-

ren zufriedener, wenn sie die Entschei-

dung gemeinsam mit ihrem Arzt tref-

fen konnten.

Die Ergebnisse des zweiten und

dritten Teils der Studie sind für An-

fang 2016 zu erwarten. Teil 2 der Be-

fragung ist darauf ausgerichtet, heraus-

zufinden, welche Begleiterkrankungen

ein Proband hat und welche Beein-

trächtigungen damit einhergehen.

(eb)

Erste Ergebnisse der Studie

CORETH zur Verbesserung

der Therapie chronisch

Nierenkranker liegen vor.

Studie zur Versorgung von Dialysepatienten

Im Frühjahr 2015 stellte sich ein 51-

jähriger Patient mit seit 08/13 aufge-

tretenen druckdolenten, prätibialen

Ödemen, Uhrglasnägeln und Trom-

melschlegelfingern vor. Nach Ibupro-

fen gingen die Knieschmerzen nur

unzureichend zurück, eine Arthrosko-

pie zur Abklärung der Gonalgien

konnte die Beschwerden nicht lindern.

Die kardiologische Diagnostik war un-

auffällig.

Körperliche Untersuchung

Bei der Erstvorstellung zeigte sich der

Patient im guten Allgemein- und

Ernährungszustand. Es fielen prätibia-

le Ödeme, Schwellungen beider oberer

Sprunggelenke (OSG), Trommelschle-

gelfinger und Uhrglasnägel auf.

Apparative Diagnostik

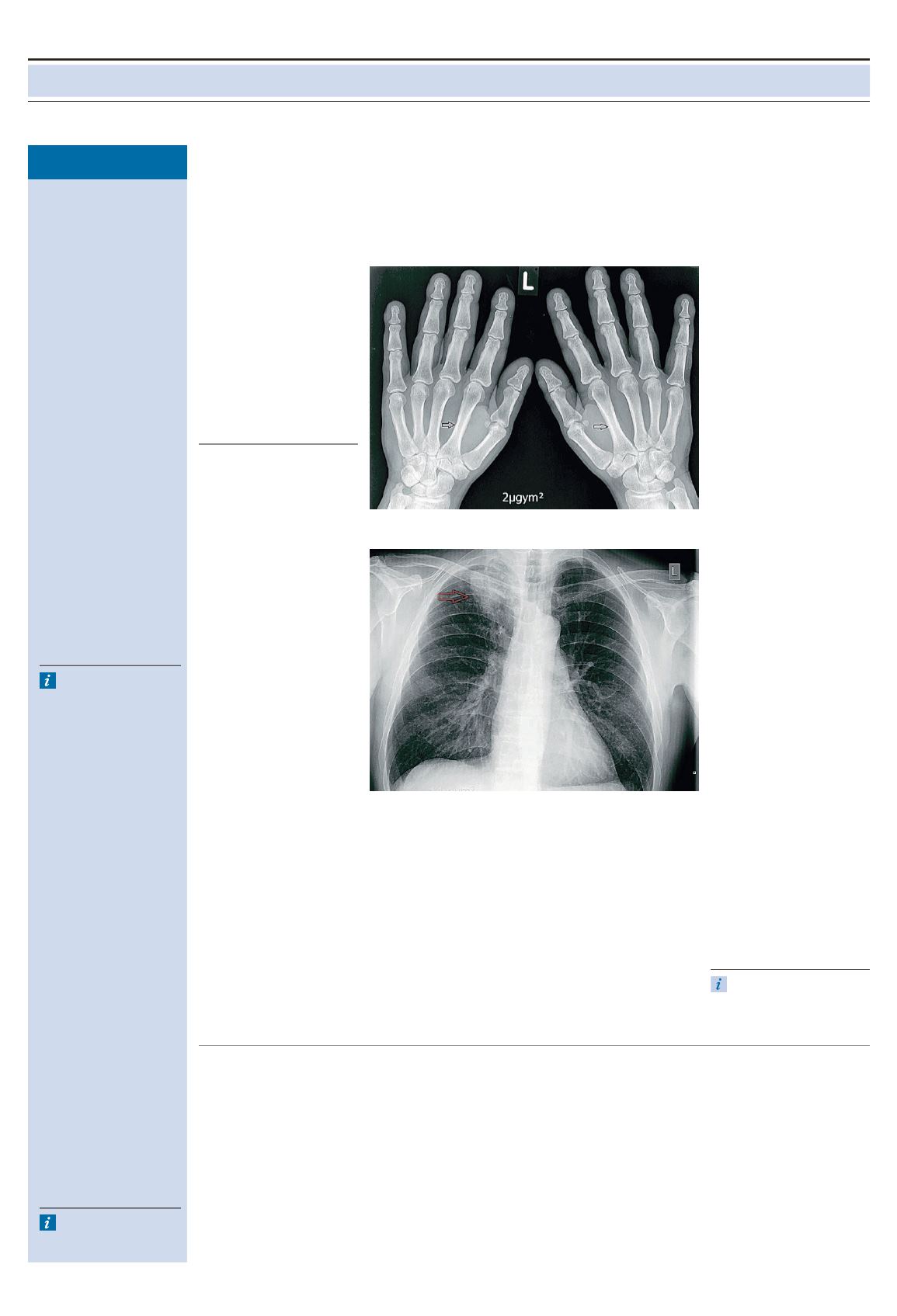

Röntgen der Hände: normale Minera-

lisation, normale Gelenkspaltweiten,

keine Erosionen, periostale Verdickun-

gen an einzelnen Diaphysen (Abb. 1).

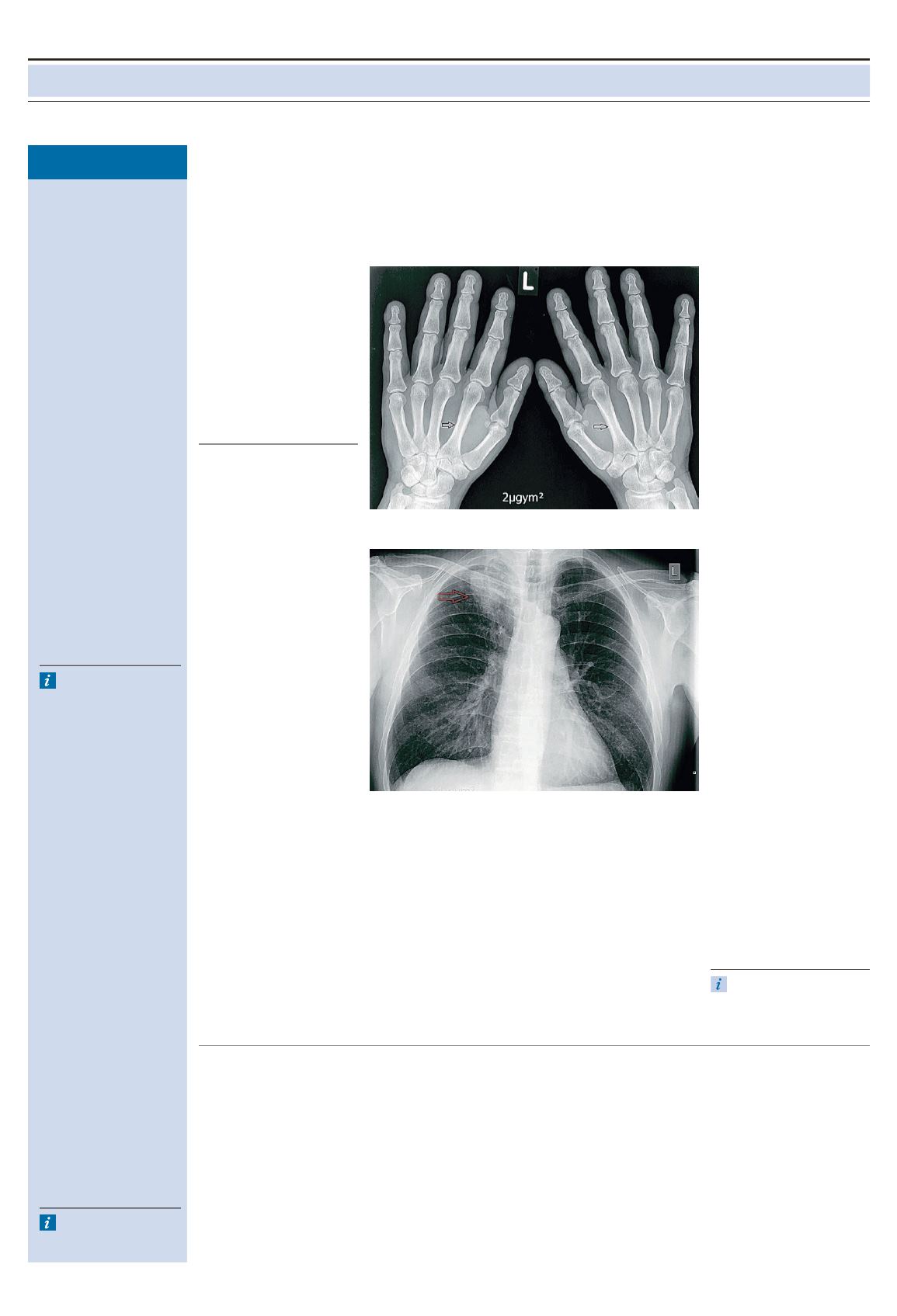

Thoraxröntgenaufnahme: Raumforde-

rung rechter Oberlappen, verdächtig

auf ein Karzinom (Abb. 2). Labor-

diagnostik: CEA 16,5 ng/ml ( 5).

Diagnose und Therapie

Zusammenfassend bestand bei seit

etwas über einem Jahr neu aufgetrete-

nen Uhrglasnägeln, Trommelschlegel-

fingern und prätibialen, schmerzhaften

Schwellungen der Verdacht auf eine

hypertrophe Osteoarthropathie (HOA,

Marie-Bamberger-Syndrom). Zur wei-

teren Abklärung wurde eine Röntgen-

aufnahme des Thorax veranlasst, in

dem sich der Verdacht auf ein Bron-

chialkarzinom im rechten Oberlappen

zeigte. Der Patient stellte sich wenige

Tage später in einer Lungenfachklinik

vor, in der nach bioptischer Sicherung

ein Adenokarzinom der Lunge diag-

nostiziert werden konnte.

Diskussion

Die sekundäre hypertrophe Osteoarth-

ropathie (Marie-Bamberger-Syndrom)

tritt mit einer Inzidenz von bis zu 5

Prozent bei Patienten mit nichtklein-

zelligem Bronchialkarzinom (NSCLC)

auf. Lungenmetastasen, zystische Fi-

brose, ein Pleuramesotheliom oder ein

Morbus Hodgkin können ebenfalls zu-

grunde liegen wie auch kongenitale

Herzerkrankungen oder Erkrankungen

des Gastrointestinaltrakts. Typische

Symptome sind Trommelschlegelfin-

ger sowie Knochen- und Gelenk-

schmerzen. Dieses paraneoplastische

Syndrom tritt zeitlich vor typischen

Tumorsymptomen auf und kann auch

mithilfe der Skelettszintigraphie weiter

abgeklärt werden. Wird die Symptom-

konstellation Trommelschlegelfinger

und Knochenschmerz frühzeitig er-

kannt, lässt sich ein Bronchialkarzi-

nom in einem früheren Tumorstadium

diagnostizieren. Im Gegensatz dazu

tritt die familiäre oder idiopathische

hypertrophe Osteoarthropathie (Tou-

raine-Solent-Golé-Syndrom, Pachy-

dermoperiostose) in der Pubertät auf

und ist nicht mit anderen zugrunde

liegenden Krankheiten assoziiert.

Die Pathogenese der HOA ist un-

bekannt. Man findet Monozyteninfilt-

rate in den angrenzenden Weichteilen

und eine Proliferation des Bindegewe-

bes am Nagelbett und an den Finger-

sowie Zehenkuppen, sodass die dista-

len Phalangen trommelschlegelartig

wirken. Die Kapillaren in den Trom-

melschlegelfingern sind erweitert mit

Verdickung der Gefäßwand. Zusätzlich

ist die Anzahl der arteriovenösen An-

astomosen erhöht. Die Synovialis der

beteiligten Gelenke kann Lymphozy-

ten- und Plasmazellinfiltrate aufwei-

sen. Diskutiert wurden sowohl humo-

rale und neurogene Theorien.

Einige Substanzen wie Östrogene,

Prostaglandine, Bradykinin, Ferritin

und „platelet-derived growth factor“

(PDGF) wurden als Mediatoren der

HOA diskutiert. Eine andere Hypo-

these geht von einer Produktion und

Freisetzung von vaskulären endothe-

lialen Wachstumsfaktoren (VEGF)

durch den Tumor aus, der die Merk-

male der HOA wie Gefäßproliferation,

Ödembildung und Knochenneubil-

dung fördert. In zwei Fallberichten

von Patienten mit Bronchialkarzinom

und HOA wurden erhöhte Konzentra-

tionen von zirkulierenden VEGF

nachgewiesen, die im Tumor produ-

ziert wurden (Anticancer Res 2002

22:3485; J Rheumatol 2004; 31:614).

In einem Fall wurden nach Resektion

des Tumors ein deutlicher Rückgang

der VEGF-Konzentration und ein Ver-

schwinden der Skelettanomalien beob-

achtet (J Rheumatol 2004; 31:614).

Seit Längerem ist bekannt, dass

eine Vagotomie zur Rückbildung der

HOA-Symptome führen kann (JAMA

1962; 11: 555–557, Ann Thora Surg

2007; 83: 684–685). Es wird ange-

nommen, dass ein neuraler Reflex, der

durch eine vagale Stimulation vom Er-

krankungsort aus initiiert wird, die Va-

sodilatation und andere typische

Symptome der HOA auslöst. Weitere

Untersuchungen sind notwendig, um

diesen Zusammenhang ähnlich wie bei

der rheumatoiden Arthritis (Best Pract

Res

Clin

Rheumatol

2014;

28:625–635;

Mol

Med

2011;

17:937–948) therapeutisch nutzen zu

können.

Dieser Beitrag von Dr. Ingo Hartig, Ina

Matveeva und Dr. Matthias Braun, HELIOS

Seehospital Sahlenburg Cuxhaven, wurde

bereits veröffentlicht in der Zeitschrift für

Rheumatologie 2015; 74: 728-730

Die Symptomkonstellation

aus Trommelschlegelfingern

und Knochenschmerz kann

auf ein Marie-Bamberger-

Syndrom hindeuten. Wird

es frühzeitig erkannt, lässt

sich ein Bronchialkarzinom

in einem früheren Stadium

diagnostizieren.

Trommelschlegelfinger: Ist es

ein Marie-Bamberger-Syndrom?

Von Dr. Ingo Hartig, Ina Matveeva und

Dr. Matthias Braun

Abbildung 1: Periostale Hypertrophie an Diaphysen der Metakarpalia und Phalangen.

© SPRINGER VERLAG GMBH

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

5%

mit dieser Inzidenz

tritt das Marie-

Bamberger-Syndrom bei Patienten

mit nicht-kleinzelligem Bronchial-

karzinom auf.

Abbildung 2: Weichteildichte Verschattung in Projektion auf rechten Lungenoberlappen.

© SPRINGER VERLAG GMBH

Lesetipp

Sowohl im Kindes- als auch im Er-

wachsenenalter führt das Tumorly-

sesyndrom (TLS) gehäuft nach Ein-

leitung einer Chemotherapie zu me-

tabolischen Veränderungen und Or-

gandysfunktionen. Der Schlüssel je-

des TLS-Managements liegt in der

Prävention. An das jeweilige TLS-

Risiko adaptiert werden Maßnah-

men 24 h vor Induktionstherapie

eingeleitet. Die Basistherapie bildet

die i.v.-Hydrierung, ergänzt je nach

Risikoprofil um Allopurinol oder

Rasburicase. Elektrolytentgleisun-

gen sollten symptomkorreliert thera-

piert werden, v. a. bei Hypokalzämie

und einem Kalzium-Phosphat-Pro-

dukt

.

60 mg

2

/dl

2

. Bei manifestem

TLS mit progredientem Nierenversa-

gen oder konservativ nicht be-

herrschbaren Elektrolytentgleisun-

gen ist die Indikation zur Nierener-

satztherapie großzügig zu stellen.

Sowohl Hyperurikämie, Hyperphos-

phatämie als auch Hyperxanthin-

ämie können eigenständig ein aku-

tes Nierenversagen induzieren.

Das primäre Ziel ist die Vermei-

dung eines manifesten TLS mit kon-

sekutivem Nierenversagen. Letzte-

res kompromittiert die körpereige-

nen Kompensationsmechanismen

entscheidend und aggraviert das Er-

krankungsbild. Unter Rasburicase-

Therapie spielt vor allem das durch

Kalzium-Phosphat-Ablagerungen in-

duzierte Nierenversagen eine ent-

scheidende Rolle. Suffizient behan-

delt, ist jedes Nierenversagen rever-

sibel.

Nusshag C et al. Das Tumorlysesyn-

drom - Mehr als ein Hyperurikämie-

induziertes akutes Nierenversagen.

Nephrologe 2016; 11: 6-13

Das akut-auf-chronische Leberver-

sagen (ACLF) stellt eine relativ neue

Entität dar, dessen Diagnosekriteri-

en erst in den letzten Jahren näher

definiert wurden. Es beschreibt eine

akute hepatische Dekompensation

einer präexistenten chronischen

Lebererkrankung mit konsekutivem

Organversagen und sehr schlech-

tem, stadienabhängigen Kurzzeit-

überleben. Es muss von einer aku-

ten Dekompensation ohne Organver-

sagen und dem akuten Leberversa-

gen scharf abgegrenzt werden. Bak-

terielle Infekte sind wichtige Trigger

und induzieren eine fatale dysregu-

lierte Immunantwort, die zu einer

systemischen Inflammation führt.

Die sequenzielle Abfolge von Hyper-

inflammation und Immunparalyse

führt häufig zum Tod aufgrund nicht

beherrschbarer Organschäden und

sekundärer Infektionen. Die renale

Dysfunktion hat hierbei einen es-

senziellen Einfluss auf die Progno-

se, da ein alleiniges Nierenversagen

bereits die 30-Tages-Mortalität

deutlich verschlechtert. Versagen

mehrere Organe, überleben weniger

als 50%. Neben der Behandlung

des auslösenden Ereignisses und in-

tensivmedizinischer Maßnahmen ist

therapeutisch die Lebertransplanta-

tion effektiv, wobei der Organman-

gel einen limitierenden Faktor dar-

stellt. Experimentelle Therapiever-

fahren wie die Albumindialyse oder

der Einsatz von G-CSF müssen in

weiteren Studien validiert werden.

Zimmermann H W et al. Akut-auf-

chronisches Leberversagen – Eine

neue Entität. Gastroenterologe 2016;

11: 28-33

Das Tumorlysesyndrom

Akut-auf-chronisches

Leberversagen