16

März 2016

BDI aktuell

Panorama

ZITIERT

Wir leben in einem

Land des großen

Heilsversprechens,

jede politische

Richtung gewährt

dem Bürger im

Gesundheitssystem

grenzenlose Freiheit.

Sie verspricht ihm die

Gewährleistung einer

qualitativ optimalen

Versorgung zu jeder

Tages- und Nachtzeit

... völlig kosten- und

verantwortungsfrei.

Dr. Monika Schliffke.

Vorstandsvorsit-

zende der KV Schleswig-Holstein beim

Neujahrsgespräch des Ersatzkassenver-

bandes (vdek) Schleswig-Holstein zum

Thema Portalpraxen und überfüllte

Klinik-Notaufnahmen.

Ein paar Gramm gute Wolle, acht

Maschen pro Nadel, vier Nadeln

und rund zwei Stunden Zeit. Das ist

alles, was Inge Döblinger braucht,

um Eltern und ihre Neugeborenen

glücklich zu machen. Die OP-

Schwester aus Bayern strickt Baby-

söckchen – und zwar Hunderte. Seit

16 Jahren bekommt jedes neugebo-

rene Kind der Klinik Kitzinger

Land ein Paar Babysöckchen ge-

schenkt. Alles in allem dürften auf

diese Weise bisher rund 7000 kleine

Wollsocken-Paare entstanden sein.

„Ich habe schon immer viel ge-

strickt. Und irgendwann habe ich

aus den Resten mal einen kleinen

Sockenanhänger für die Tasche

meiner Tochter gestrickt“, erinnert

sich die 57-Jährige. Der kam so gut

an, dass auch deren Freundinnen

welche wollten. Schließlich begann

Döblinger den Müttern nach ei-

nem Kaiserschnitt ein Paar Söck-

chen für das Baby zu schenken.

Und dann wollten die anderen na-

türlich auch welche haben.

(dpa)

Die strickende

OP-Schwester

aus Bayern

AUCH DAS NOCH

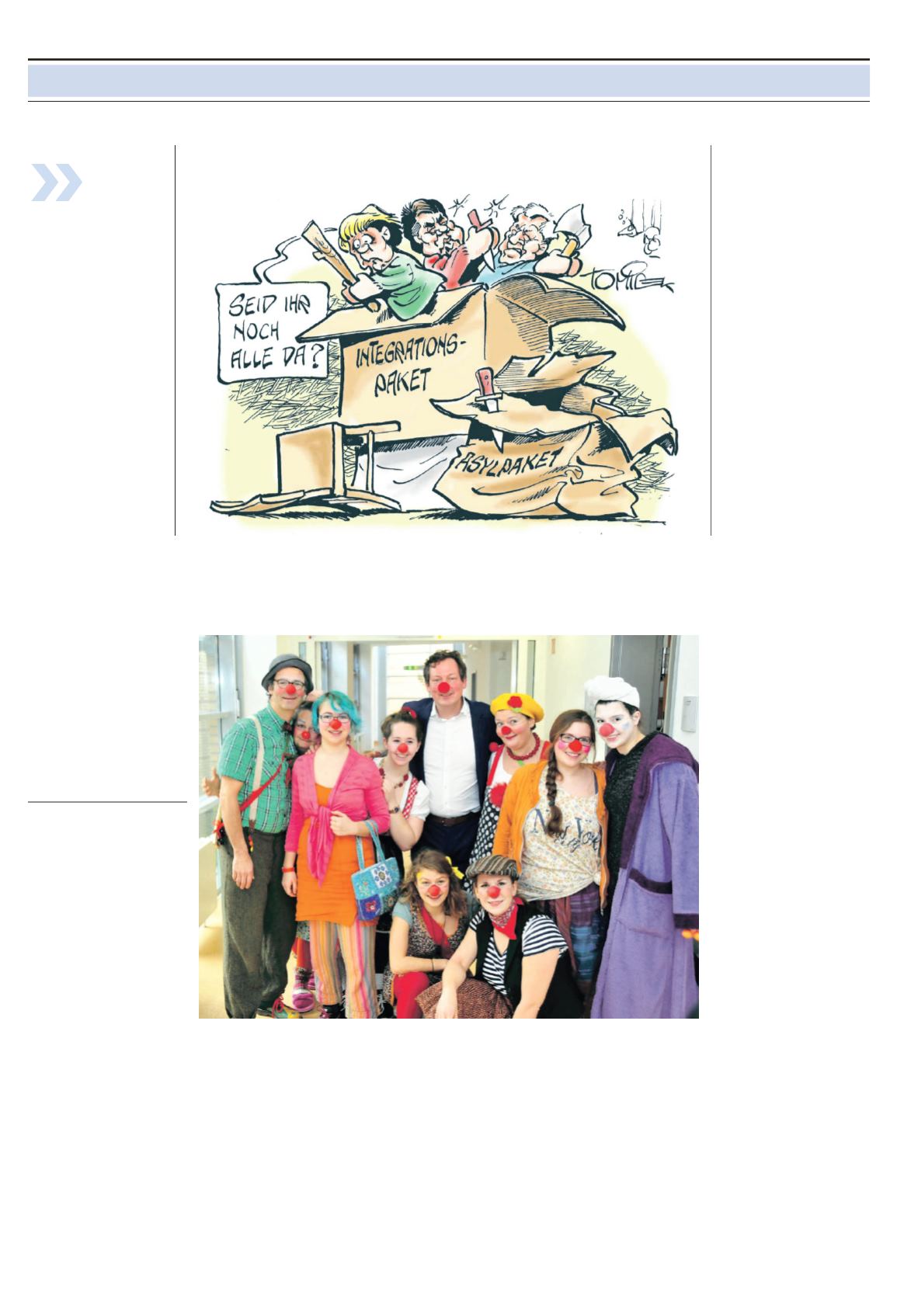

TOMICEK’S WELT

Rappelkisten

Sie sind albern, tollpatschig und schei-

tern an den einfachsten Aufgaben: Kli-

nikclowns sind besonders für die Kin-

der unter den Patienten eine willkom-

mene Abwechslung. Ärzte reduzieren

die Wirkung von Klinikclowns gerne

hierauf und bleiben ansonsten auf Dis-

tanz. Mal einen Spaß mitmachen, mal

über sich selbst lachen oder gar Kli-

nikclowns in das Stationsteam einbin-

den - dafür bietet die Welt der evi-

denzbasierten Medizin scheinbar kei-

nen Raum.

Tatsächlich ist der Erfolg von Kli-

nikclowns stark von Faktoren wie Kre-

ativität, Improvisation und Individuali-

tät abhängig, Standardisierung gehört

nicht dazu. Dass Klinikclowns und ihr

Humor trotzdem heilen helfen, ahnt

zwar jeder, der schon einmal bei einem

Auftritt am Krankenbett dabei war.

Und Aushängeschilder wie Dr. Eckart

von Hirschhausen kämpfen seit Jahren

darum, Humor in der Medizin salon-

fähig zu machen. Wissenschaftlich

nachgewiesen ist der Erfolg bislang

aber nicht.

Erster Schritt zur Humorforschung

Die kürzlich in Greifswald vorgelegten

vorläufigen Ergebnisse einer Pilotstu-

die in der Kinderchirurgie lassen von

Hirschhausen, der Schirmherr der

Studie ist, nun auf einen Durchbruch

hoffen. Er spricht von einem „wichti-

gen Schritt zu einer ernsthaften Hu-

morforschung. Studienleiter Professor

Winfried Barthlen berichtet von einem

um 30 Prozent gestiegenen Oxytocin-

Spiegel und deutlich verminderten

Angstgefühlen bei Kindern, die von

Klinikclowns besucht wurden. Zu den

Gruppen von Kindern zwischen vier

und 13 Jahren zählten 17 Kinder in

der Interventionsgruppe und 14 Kin-

der in der Kontrollgruppe. Befragt

wurden Kinder, Eltern, Klinikmitar-

beiter und die beteiligten Klinikclowns

von den „Grypsnasen“. Mal traten die

in der Ambulanz (durchschnittliche

Auftrittsdauer: 55 Minuten), mal auf

Station am Krankenbett (acht Minu-

ten) auf. Die Ergebnisse waren stets

die gleichen: Eltern berichteten, dass

sich die Kinder mit Clownkontakt

wohler gefühlt haben als in der Kont-

rollgruppe, Kinder und Mitarbeiter

äußerten sich positiv über die Auftrit-

te. Nun sollen die Ergebnisse über ei-

ne umfassende Anschlussstudie wis-

senschaftlich abgesichert werden.

Das ist sinnvoll, damit die im deut-

schen Medizinbetrieb bestehenden

Vorbehalte gegen Humor am Kranken-

bett endlich abgebaut werden. Dafür

gibt es gute Gründe: Lachen befreit

nicht nur von Spannungen und steigert

die Lebensfreude. Lachen im Kranken-

zimmer lenkt auch den Blick auf die

Welt jenseits der Klinikmauern. Kein

Patient möchte sich 24 Stunden am

Tag mit den bedrohlichen Folgen sei-

ner Erkrankung oder einer bevorste-

henden Operation auseinandersetzen.

Und wenn doch, zumindest nicht im-

mer bierernst. Der Klinikclown zwi-

schen Arztvisite und Angehörigenbe-

such ist für Kinder oft das Erlebnis, das

sie vom Krankenhausaufenthalt am

stärksten in Erinnerung behalten. Und

manchmal sind die Auftritte so beein-

druckend, dass Kinder am Entlas-

sungstag ein paar Stunden heraus-

schinden wollen, damit sie den Klinik-

clown noch einmal erleben. Ein Grund,

warum die Clowns bei den Kleinen so

gut ankommen, ist die Zeit, die sie sich

für sie nehmen. Sie beschäftigen sich

während der Auftritte nur mit den Kin-

dern im jeweiligen Raum.

Finanziert von den Kassen?

Niemand wünscht sich alberne oder

tollpatschige Ärzte am Krankenbett,

ein wenig mehr Humor aber könnte

manchmal nicht schaden. Für viele

Mediziner ist das schwer vorstellbar.

Barthlen erinnert sich an ein früheres

Vorstellungsgespräch, in dem er den

Verantwortlichen eine „fröhliche Kin-

derchirurgie“ ankündigte – und bei ih-

nen auf völliges Unverständnis stieß.

Barthlen zeigt in Greifswald, dass sich

Seriosität und der Einsatz von Klinik-

clowns nicht widersprechen. Hirsch-

hausen würde sich mehr Kollegen vom

Schlage Barthlens wünschen. Am liebs-

ten wäre ihm ein geregelter Einsatz, der

nicht länger von Vereinen getragen

wird und von Spenden abhängig ist.

Was aber wäre die Folge? Krankenkas-

sen, die für die Finanzierung von Kli-

nikclowns zuständig sind? Von Hirsch-

hausen wäre nicht von Hirschhausen,

wenn er dieses Szenario nicht auskos-

ten würde. „Kommen dann Dokumen-

tationspflichten für Klinikclowns? Und

müssen sich Klinikclowns dann recht-

fertigen, weil sie nur zu 89 Prozent so

lustig waren wie der Kollege?“

Wie auch immer die Finanzierung

geregelt wird, von Hirschhausen hätte

den Klinikclown am liebsten als festen

Bestandteil im Klinikteam. „Das wäre

eine gute Investition“, steht für ihn fest.

Andere Länder machen es vor. In der

Schweiz und in den Niederlanden sind

Clownbesuche am Krankenbett längst

selbstverständlich. Wer für den Einsatz

von Klinikclowns ist, muss aber auch

Coaching und Supervision einplanen,

gibt von Hirschhausen zu bedenken.

Tatsächlich sind die lustigen Auftritte

harte Arbeit, von der sich die Klinik-

clowns belastet fühlen. Die Konfronta-

tion mit Leid und Tod erfordern, dass

sich die Clowns nach den Einsätzen

untereinander austauschen.

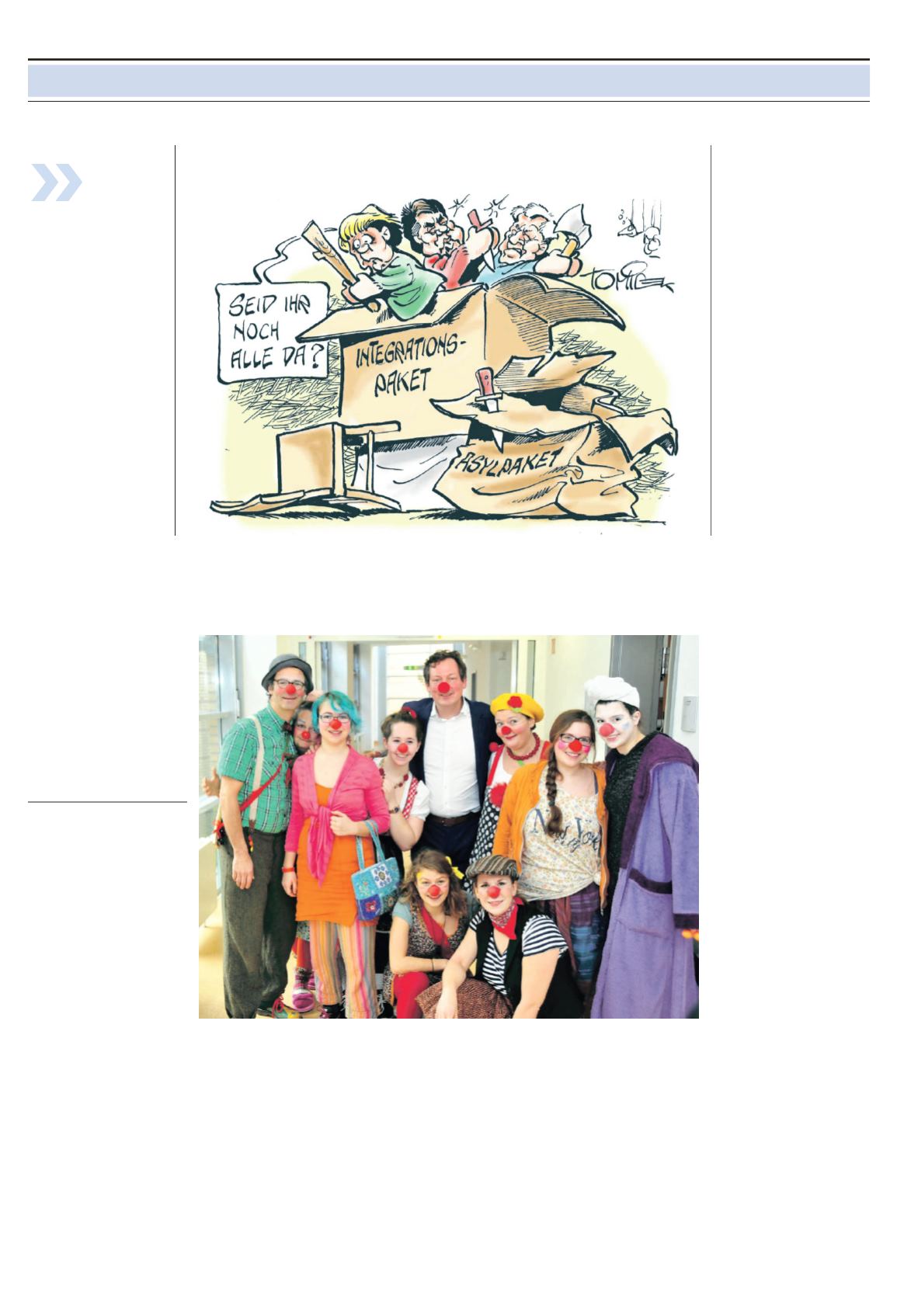

Erhalten Kinder Besuch

vom Klinikclown, fühlen sie

sich besser und haben

weniger Angst. Das zeigen

erste Auswertungen einer

Greifswalder Studie.

Die Initiatoren hoffen, dass

Clowns bald fest zum

Klinikteam gehören.

Klinikclowns: Studie belegt Wirkung

Dr. Eckart von Hirschhausen (Mitte) ist Schirmherr der Greifswalder Studie.

© UMG/JANKE

Von Dirk Schnack

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

30%

höher war der Oxytocin-Spiegel

von Kindern, die während ihres

Klinikaufenthaltes von einem

Klinikclown besucht wurden.