Medizin

Nr. 11 • November 2013

10

Die Appendizitis ist die häufigste spe-

zifische Ursache akuter abdomineller

Beschwerden [7]. Rechtsseitige, peri-

tonitische Unterbauchschmerzen bei

einem jungen Patienten lassen an die-

ses Krankheitsbild denken. In dem

vorgestellten Fall konnte bei einem

Patienten mit diesen Beschwerden

durch eine geeignete Bildgebung und

ein besonnenes chirurgisches Vorge-

hen eine seltene Differenzialdiagnose

gestellt und behandelt werden.

Kasuistik

Anamnese

Ein 17-jähriger Mann stellte sich mit

seit 3 Tagen bestehenden periumbili-

kalen Schmerzen vor, die im Verlauf

in den rechten Unterbauch gewandert

seien. Übelkeit, Erbrechen und Stuhl-

unregelmäßigkeiten wurden verneint.

Vorerkrankungen oder -operationen

waren nicht bekannt. Eine dauerhafte

Medikamenteneinnahme oder ein

Trauma wurden verneint.

Körperlicher Untersuchungsbefund

Der sehr schlanker Patint wies eine

diskrete Vorwölbung der Bauchdecke

im rechten Mittel- und Unterbauch

durch eine tastbare, derbe, etwa

kindskopfgroße Raumforderung auf.

Es bestand diffuser Druckschmerz mit

Punctum maximum im rechten

Unterbauch und Abwehrspannung

sowie kontralateralem Loslass-

schmerz. Temperatur bei Aufnahme:

37,5 °C axillär, 38,6 °C rektal.

Ergänzende Untersuchungen

Wichtige Laborwerte und deren Verlauf

sind in Tab. 1 zusammengefasst. Weite-

re Laborwerte im Referenzbereich.

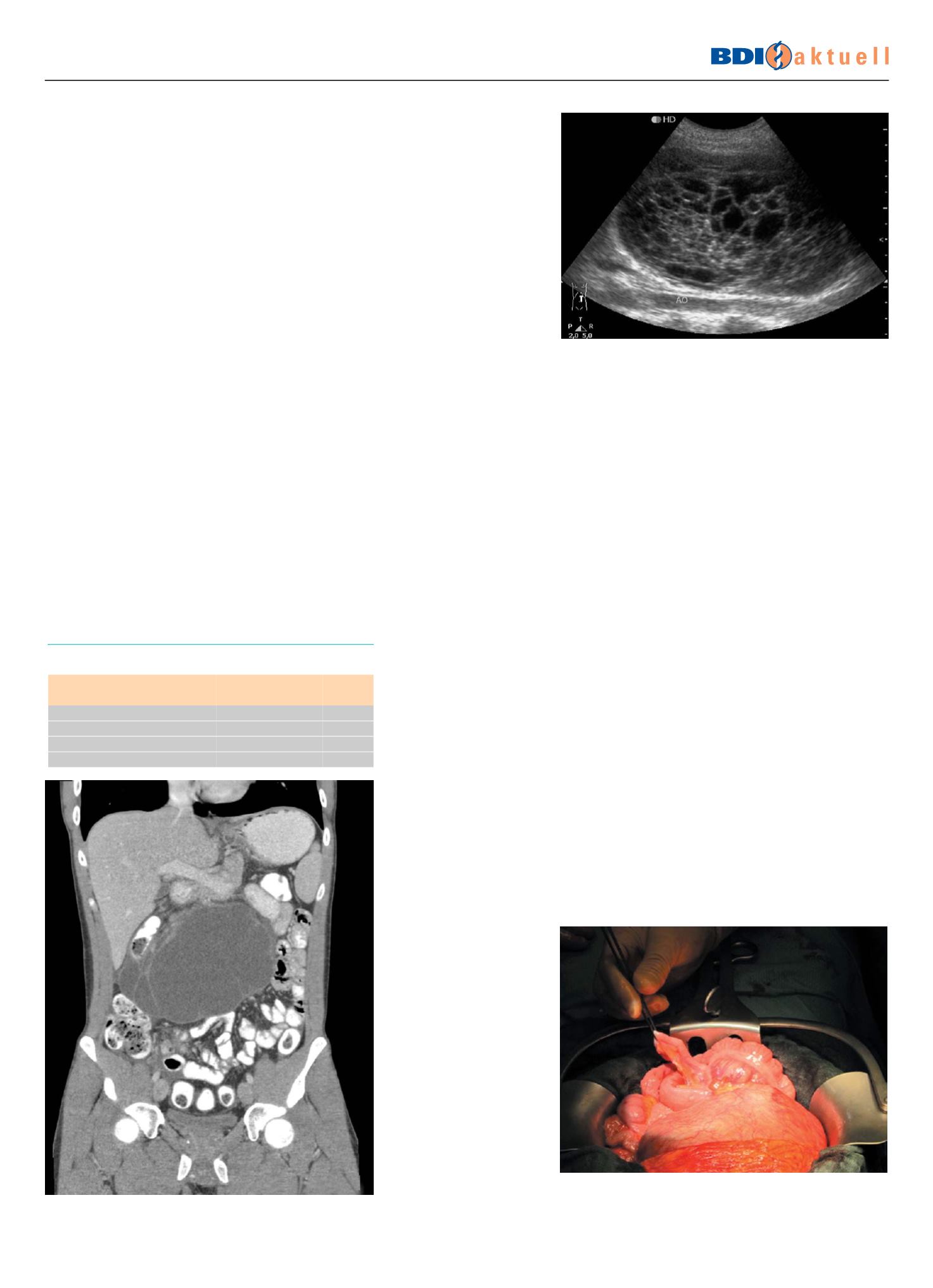

Sonografie

Ventral der Aorta und Vena cava infe-

rior ca. 15 × 10,4 × 7,2 cm messende,

cranial bis an die Leber und den

Magen reichende Raumforderung

(Abb. 1) mit zwiebelschalenartiger

echoarmer Wand mit multiplen Sep-

tierungen im zentralen echoarmen

bis echofreien Anteil. Gute Abgren-

zung von der Aorta abdominalis, ohne

Verbindung zu Nieren, Leber oder

Milz. Abgrenzung vom Pankreas nicht

eindeutig möglich. Wenig freie Flüs-

sigkeit. Appendix sonografisch nicht

darstellbar.

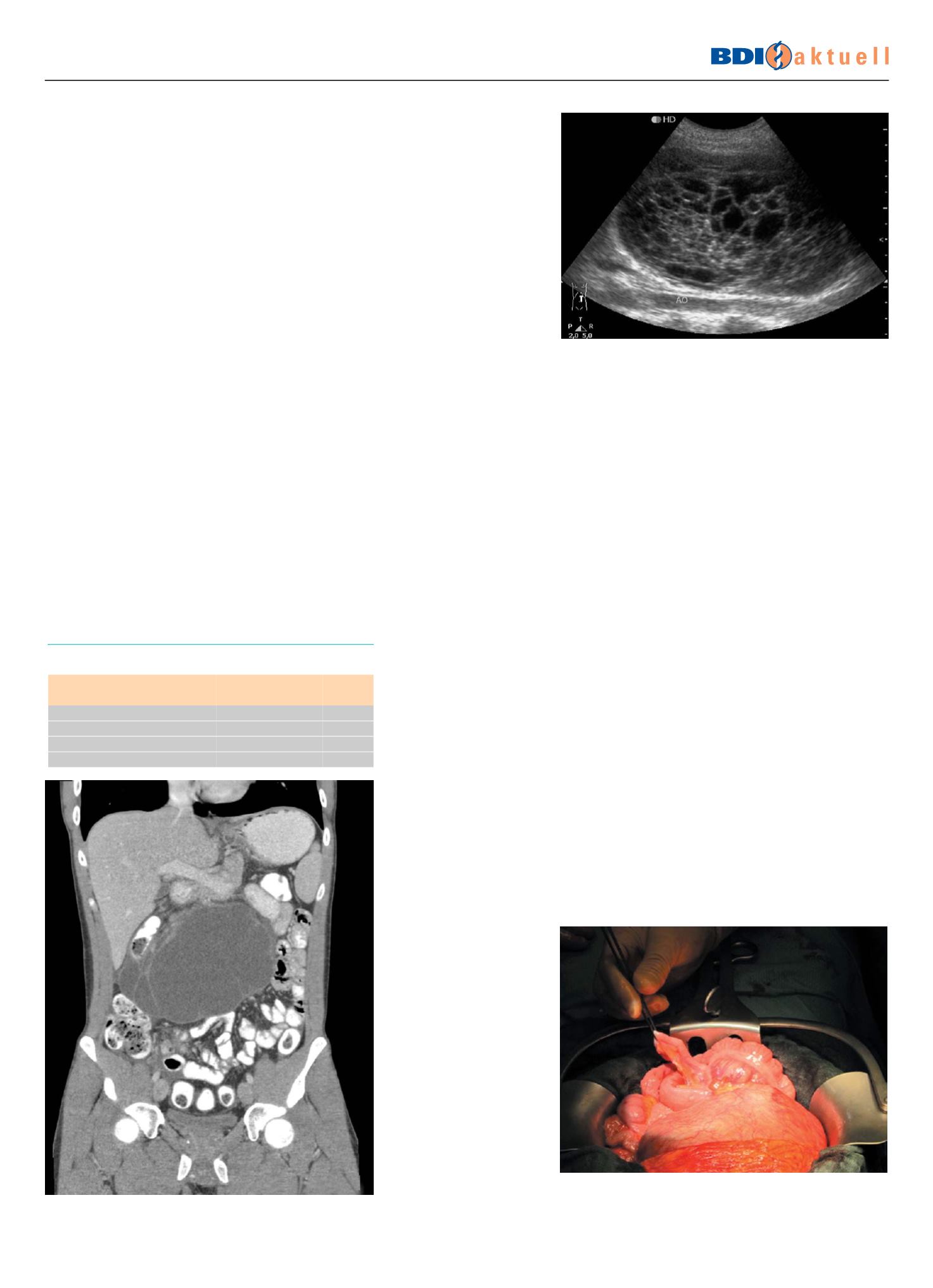

Abdominelle Computertomografie

mit intravenöser und oraler Kon-

trastmittelgabe

Hypodense, septierte, zystisch, glatt

begrenzt Raumforderung 17,8 × 14,2

× 9,4 cm ohne Nachweis von Luftein-

schlüssen oder Kontrastmittel-Über-

tritt. Wandverdickte Appendix, ent-

zündliche Umgebungsreaktion des

Coecalpols als Zeichen einer Appendi-

zitis ohne Abszess (Abb. 2). Freie Flüs-

sigkeit perihepatisch, parakolisch

rechts und im kleinen Becken. Reaktiv

vergrößerte Lymphknoten im Meso-

kolon rechts. Keine ossären Läsionen.

Röntgen-Thorax: regelrechter Herz-

und Lungenbefund.

Therapie und Verlauf

Der Patient erhielt eine kalkulierte

Antibiotikatherapie (Piperacillin /

Tazobactam 3 × 4,5 g i. v.) sowie Anal-

gesie und eine intravenöse Flüssig-

keitssubstitution. Die Bildgebung

legte das Vorliegen eines unter

Umständen malignen Tumors nahe.

Differenzialdiagnostisch musste an

ein Lymph- oder Hämangiosarkom

gedacht werden. Aufgrund der Größe

des Befundes fiel der Entschluss gegen

eine Laparoskopie. Nach entsprechen-

der Planung wurde eine Laparotomie

durchgeführt.

Intraoperativ zeigte sich trübes Sekret

im Douglasraum und eine makrosko-

pisch unauffällige Appendix (Abb. 3).

Es bestand eine maligne erscheinende

Infiltration des rechten Hemikolons

mit Beteiligung der Arteria ileocolica

und großflächigem Kontakt zu den

Mesenterialwurzelgefäßen. Es erfolgte

daher eine Hemikolektomie rechts

mit Ileotransversostomie. Der Tumor

konnte en bloc unter onkologischen

Gesichtspunkten reseziert werden.

Der postoperative Verlauf gestaltete

sich komplikationslos. Die histologi-

sche Aufarbeitung des Präparates

ergab eine abgekapselte Pseudozyste

mit resorbierter Blutung und chro-

nisch-granulierender Entzündung. Die

Appendix wies eine Wandfibrose auf,

die Serosa des Kolons Zeichen einer

fibrinösen Peritonitis. Der Patient

konnte am siebten Tag entlassen wer-

den. Er ist 4 Monate nach dem Ein-

griff weiterhin beschwerdefrei.

Diskussion

Mesenterialzysten sind eine seltene

Ursache abdomineller Beschwerden.

Die Inzidenz wird auf 1:100 000 bis

1:250 000 Klinikaufnahmen geschätzt

[5]. Sie können in jedem Alter symp-

tomatisch werden, davon etwa 25–

40 % in Säuglings- und Kindesalter.

Häufig sind sie Zufallsbefunde im

Rahmen einer Routineuntersuchung

oder bei unspezifischen abdominellen

Beschwerden. Kommt es zu einer

Infektion, Blutung, Volvolus, Perforati-

on oder einer Obstruktion angrenzen-

der Darmanteile, können sie ein aku-

tes Abdomen verursachen. Es gibt

Hinweise dafür, dass Beschwerden

insbesondere bei einer Zystengröße

über 5 cm auftreten [10]. Vermutlich

werden am ehesten junge Patienten

symptomatisch [8, 9].

Die derzeit gebräuchliche Einteilung

der Mesenterialzysten [1] unterschei-

det zwischen Lymphangiom, nicht-

pankreatischer Pseudozyste, enteraler

Duplikationszyste, enteraler Zyste und

Mesothelialzyste. In diesem Fall han-

delte es sich um eine Pseudozyste mit

möglicherweise infektiöser oder trau-

matischer Genese. Differenzialdiag-

nostisch musste präoperativ auch an

ein Lymph- oder Hämangiosarkom

gedacht werden.

Mesenterialzysten können entlang des

gesamten Gastrointestinaltraktes auf-

treten, am häufigsten im Bereich des

Ileums. Histologisch besteht die Kap-

sel meist aus Endothelzellen, an man-

chen Stellen unvollständig [6]. In die-

sem Fall bestand die Zystenwand aus

Fibroblasten-Proliferationsgewebe mit

lymphozytärer Entzündungsreaktion.

Bei fehlenden Endothelzellen handelt

es sich somit um eine Pseudozyste. Im

Inneren der Zysten fand sich älteres

Blut, was die Theorie eines zurücklie-

genden Traumas mit folgender Infek-

tion als Ursache unterstützt. Die Lite-

ratur beschreibt auch eine Superin-

fektion mit E. coli [4]. Bei einem Drit-

tel der Patienten mit Mesenterialzys-

ten finden sich ein abdominelles

Trauma, bei einem Fünftel eine

Appendektomie in der Vorgeschichte.

In unserem Fall war kein Trauma

erinnerlich, und auch eine Appendek-

tomie oder andere abdominelle Ope-

ration hatte nicht stattgefunden. Auf-

grund der Schmerzen im rechten

Unterbauch und der Infektparameter

lag bei unserem Patienten bereits

bei Aufnahme der Verdacht einer

(Begleit-)Appendizitis oder Superin-

fektion des Tumors nahe, sodass eine

Antibiose begonnen wurde.

Die Therapie der Wahl bei Mesenteri-

alzysten ist eine komplette Exzision

gegebenenfalls mit einer sparsamen

Segmentresektion des betroffenen

Der Begriff des „akuten Abdomens“ umfasst Symptomkomplexe unterschiedlicher Ursachen,

denen ein ernstzunehmender abdomineller Befund gemeinsam ist. Neben Anamnese, klinischem

Befund und Laboranalysen sind bildgebende Untersuchungen hilfreich bei der Diagnosestellung.

Die Abdomensonografie und abdominelle Computertomografie (CT) sind je nach Fragestellung

und Verfügbarkeit geeignete Verfahren [11].

Kasuistik: Symptomatische Mesenterialzyste

Rechtsseitige Unterbauchschmerzen –

die üblichen Verdächtigen?

Abb. 3

Intraoperativer Situs. OP-Situs von kranio-ventral. Am unteren Bildrand: Omentum

majus, Bildmitte: große Raumforderung, von Pinzette gehalten: blande imponierenden

Appendix vermiformis (am Meso mobilisiert).

Abb. 1

Sonografie der Darstellung am Aufnahmetag. B-Bild des Sagittalschnittes in der

Ebene der Aorta mit Darstellung der Raumforderung. Die echoreichen Septen flottieren im

B-Bild pulssynchron. AO = Aorta abdominalis.

Abb. 2

Computertomografie am Aufnahmetag. Große, teilweise septierte zystisch hypo-

dense Raumforderung im Oberbauch mit enger Lagebeziehung zum rechten Hemikolon.

Freie Flüssigkeit um den Coecalpol, im Anschnitt erfasste Appendix.

Tab.

ʃ

1

Wichtige Laborwerte. Tag 0͂=͂Aufnahmetag.

Tag nach Aufnahme (post-OP)

0

3 (1)

7 (5)

Hämoglobin (g/dl) [n: 14,0–18,0]

13,6

12,1

11,9

Leukozyten (/nl) [n: 4,0–6,3]

8,3

7,3

6,6

Quick (%) [n: 70–120]

66

62

73

CRP (mg/dl) [n:

ɾ

<

ɾ

0,5]

14,33

10,11 5,45