Die Immuntherapie mithilfe von

Zytokinen wie Interferon und Inter

leukin 2 hat seit mehreren Jahren

dazu beigetragen, die Prognose von

Patienten mit einem Nierenzellkar

zinom (RCC) zu verbessern. Es

wurde damit ein medianes Überle

ben von 13 Monaten erreicht, wie

Professor Viktor Grünwald von der

Medizinischen Hochschule Hanno

ver während der diesjährigen Jah

restagung der Deutschen Gesell

schaft für Hämatologie und Onko

logie (DGHO) in Basel erinnerte.

Noch bessere Erfolge lassen sich

mit der modernen Immuntherapie

erzielen, in der CheckpointHem

mer wie Nivolumab verwendet wer

den. Median sind mit derartigen

Immuntherapeutika bis zu 29 Mo

nate Überleben zu erreichen.

Studie mit 820 Patienten

Wie sehr sich die Prognose verbes

sert hat, geht unter anderem aus

der aktuellen Checkmate25Studie

hervor, wie Grünwald berichtete. In

der großen Studie mit mehr als 820

vorbehandelten Patienten, die an ei

nem klarzelligen RCC erkrankt wa

ren, wurde die Wirksamkeit – ge

messen am Parameter Gesamtüber

leben – von Nivolumab im Ver

gleich zum mTOR (mammalian

target of rapamycin)Hemmer

Everolimus geprüft (NEJM 2015;

online 25. September).

Beim primären Endpunkt schnit

ten Patienten mit Nivolumab signi

fikant besser ab (25 versus 19,6

Monate). Das Sterberisiko wurde

durch den CheckpointHemmer

um 27 Prozent verringert (Hazard

Ratio: 0,73; 95%Konfidenzinter

vall zwischen 0,57 und 0,93; p =

0,002). Hochrisikopatienten profi

tierten am meisten, so Grünwald.

CheckpointHemmer seien inzwi

schen bei dieser Indikation etabliert

und Bestandteil der Sequenzthera

pie.

Eine weitere neue Option als

Zweitlinientherapeutikum ist der

Multikinasehemmer Cabozantinib.

Das Präparat hat im August von der

USamerikanischen Zulassungsbe

hörde FDA auf der Basis der Pha

seIIIStudie METEOR – Ver

gleichspräparat war ebenfalls Ever

olimus – den Status „Breakthrough

Therapy Designation“ erhalten, der

ein beschleunigtes Zulassungsver

fahren verspricht (NEJM 2015; on

line 25. September).

In Leitlinie berücksichtigt

In der aktuellen S3Leitlinie des

Leitlinienprogramms Onkologie

zum Nierenzellkarzinom wird die

Immuntherapie ebenfalls berück

sichtigt und die Behandlung mit

VEGF (vascular endothelial growth

factor)und mTORHemmern in

der Erstlinie beziehungsweise

Zweitlinie empfohlen. Die klassi

schen Zytokinbasierten Therapien

kämen heute nicht mehr zum Ein

satz. Allerdings sei die hochdosierte

intravenöse IL2Gabe bei Patien

ten mit einem oligometastatischen

Befall und sehr gutem Allgemeinzu

stand eine Alternative für die Erstli

nientherapie, allerdings nur in spe

zialisierten Zentren.

(ple)

NierenCa: Die

Immuntherapie

wandelt sich

Patienten mit Nierenzell

karzinom profitieren wie

Melanompatienten von

der modernen Immun

therapie durch Check

pointHemmer.

ONKOLOGIE

Aufgrund des Mangels an Spender

organen stammen in Europa heute

schon bei etwa 50 Prozent der Lei

chennierenTransplantationen die Or

gane von Spendern, die nicht die Stan

dardkriterien erfüllen (standard crite

ria donors, SCD). Spender mit erwei

terten Kriterien (expanded criteria do

nors, ECD) haben entweder schon das

60. Lebensjahr erreicht oder sie sind

zwischen 50 und 59 Jahre alt, leiden

aber bereits an Gefäßerkrankungen.

Ausschlaggebend für das Langzeit

ergebnis einer Nierentransplantation

mit ECDOrganen sind, einer franzö

sischen Studie zufolge, vor allem zwei

Faktoren – die Anwesenheit von do

norspezifischen AntiHLAAntikör

pern (donor specific antibody, DSA)

beim Empfänger zum Zeitpunkt der

Transplantation und die Länge der

kalten Ischämiezeit: Sofern die Rezipi

enten keine DSA aufweisen und die

Ischämiezeit unter 12 Stunden bleibt,

ist das Transplantatüberleben ähnlich

gut wie mit SCDOrganen (BMJ

2015; 351: h3557). Die Studienauto

ren um Olivier Aubert vom INSERM

in Paris empfehlen daher, speziell bei

der Verteilung von ECDNieren diese

beiden Kriterien stärker zu berück

sichtigen.

Die Ärzte haben den Erfolg von

2763 Transplantationen ausgewertet,

die zwischen 2004 und 2011 vorge

nommen worden waren. 916 Patienten

(33,2 Prozent) hatten ECDNieren er

halten. Nach sieben Jahren lebten

noch 80 Prozent von ihnen mit dem

Spenderorgan. In der Gruppe mit

SCDNieren war dies bei 88 Prozent

der Patienten der Fall.

Die Prognose der ECDPatienten

war besonders schlecht, wenn ihr Se

rum am Tag der Organverpflanzung

positiv auf zirkulierende DSA getestet

worden war (mittlere Floureszenz

intensität über 500 Einheiten). Die

mittlere Lebenszeit einer ECDNiere

bei einem DSApositiven Empfänger

lag bei 4,6 Jahren – gegenüber 9,5 Jah

ren bei einem DSAnegativen Emp

fänger. Das SiebenJahresÜberleben

betrug 44 versus 85 Prozent.

Zum Vergleich: Bei Patienten mit

SCDNieren lag das SiebenJahres

Überleben bei 73 Prozent mit DSA

und bei 90 Prozent ohne DSA. Damit

war das Risiko, die Niere binnen sie

ben Jahren zu verlieren, bei DSAposi

tiven ECDPatienten 4,4mal so hoch

wie bei DSAnegativen und sogar

5,6mal so hoch wie bei allen anderen

Patienten zusammen. Schon ein Jahr

nach der Transplantation hatten die

Nieren in der ECDGruppe mit DSA

den stärksten Funktionsverlust. Auch

die histologische Beurteilung fiel bei

ihnen deutlich schlechter aus als bei

ECDPatienten ohne DSA.

Ob es zu einem Transplantatversa

gen kam, war bei ECDNieren außer

vom Nachweis von DSA hauptsächlich

von der kalten Ischämiezeit abhängig:

Wenn die Konservierungszeit zwischen

12 und 24 Stunden lag, war das Risiko

um den Faktor 2,5, bei Zeiten über 24

Stunden um den Faktor 3,8 erhöht.

Der Nachweis zirkulierender DSA am

Tag der Operation ging mit einem

4,6fach erhöhten Risiko einher. Dabei

waren höhere DSASpiegel mit höhe

ren Risiken für den Transplantatver

lust verknüpft. Im Gegensatz dazu hat

te die bioptische Beurteilung der

Spenderniere vor der Übertragung kei

nen eigenständigen Wert bei der Ab

schätzung der Prognose.

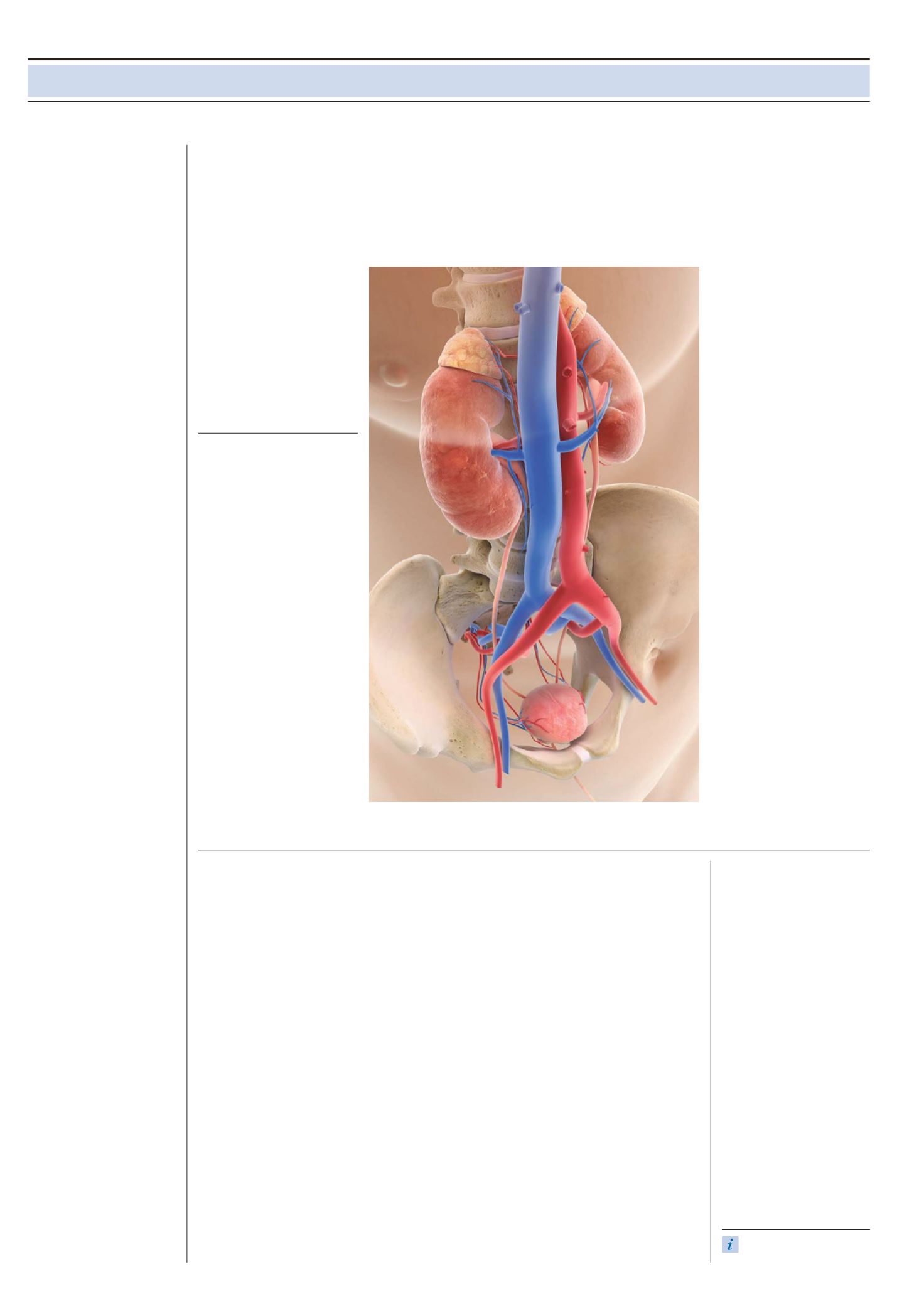

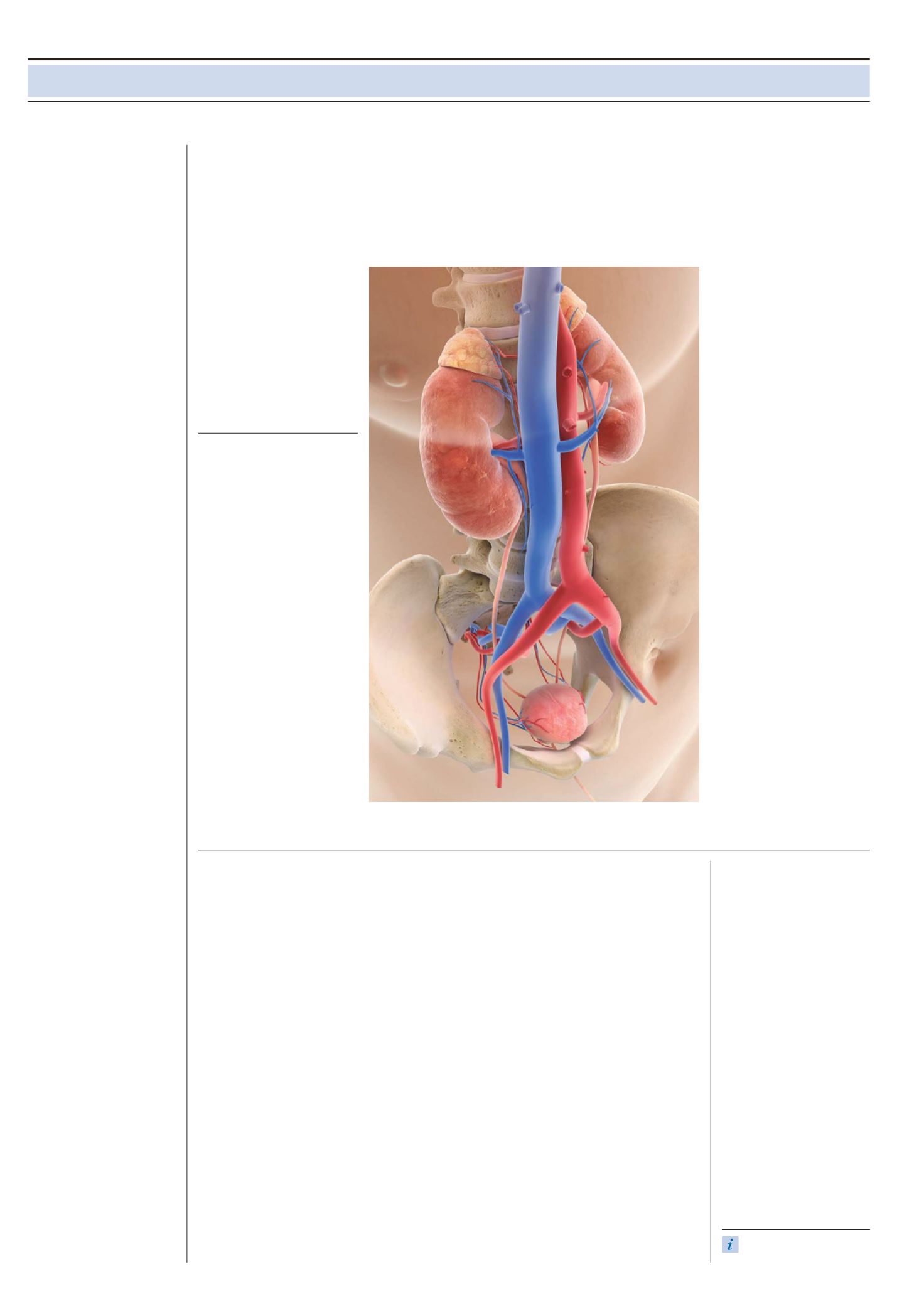

Der langfristige Erfolg einer

LeichennierenTransplanta

tion ist schlechter, wenn

der Organspender nur den

erweiterten Kriterien

genügt. Durch geeignete

Empfängerauswahl kann

das Ergebnis aber erheblich

verbessert werden.

Transplantation: gute Prognose

auch bei Nieren zweiter Wahl

Von Beate Schumacher

Nierenspende: Auch mit Organen von älteren oder kranken Spendern sind gute

Transplantationsergebnisse zu erzielen.

© SPRINGER VERLAG GMBH

Das Grundproblem der Bluthoch

drucktherapie in der Schwangerschaft

lässt sich nicht auflösen. Einerseits

kann der Fetus schlecht damit umge

hen, wenn die Plazenta therapiebe

dingt weniger durchblutet wird. Die

Blutgefäße sind noch unreif. Eine Au

toregulation findet intrauterin nur sehr

begrenzt statt.

Andererseits gefährdet Bluthoch

druck in der Schwangerschaft die Ge

sundheit der Mutter. „Wir wissen bei

spielsweise, dass sich eine linksventri

kuläre Hypertrophie in der Schwan

gerschaft verschlechtern kann“, sagte

Professor Duska Dragun von der Cha

rité Berlin bei der Jahrestagung der

Deutschen Gesellschaft für Nephrolo

gie. Dies korreliere mit der kardiovas

kulären Gesamtprognose.

Leitlinien sind zurückhaltend

Was also tun bei Frauen, die vielleicht

schon mit Bluthochdruck in die

Schwangerschaft hineingehen? Dass

Medikamente umgestellt werden müs

sen, ist klar. Zur Verfügung stehen im

Wesentlichen Methyldopa, selektive

Betablocker wie Labetalol, außerdem

Nifedipin und Dihydralazin bezie

hungsweise Hydralazin. Was die Blut

druckziele angeht, sind die meisten na

tionalen und internationalen Leitlinien

sehr zurückhaltend. Eine Blutdruck

senkung aus mütterlicher Indikation

wird meist erst bei Werten ab 170/110

mmHg empfohlen, beziehungsweise

ab 160/100 mmHg wenn der Blut

hochdruck schon vorher bestand.

Möglicherweise ist das etwas zu

streng. Professor Dragun berichtete in

Berlin über eine kürzlich publizierte,

randomisierte Studie von Professor

Laura Magee von der University of

British Columbia, Kanada (N Engl J

med 2015; 372:40717). An der Stu

die nahmen über 1000 Frauen von der

14. bis zur 34. Schwangerschaftswoche

teil, die entweder an einem vorbeste

henden Bluthochdruck oder einem

Gestationshypertonus ohne Proteinu

rie litten. Verglichen wurde eine stren

ge mit einer weniger strengen Blut

druckeinstellung mit einem diastoli

schen Zielblutdruck von 85 mmHg

beziehungsweise 100 mmHg.

Senkung bis 85 mmHg diastolisch

Primärer Endpunkt der Studie war ein

breites Spektrum von Schwanger

schaftskomplikationen auf Seiten des

Fetus vom Schwangerschaftsabbruch

über den Spontanabort bis zum neo

natalen Tod. Dabei gab es keinen sta

tistisch signifikanten Unterschied zwi

schen den Gruppen. Auch bei den se

kundären Endpunkten gab es wenig

Grund zur Sorge. Weder unterschie

den sich die Kinder stark im Geburts

gewicht noch in ihrem Wachstumsver

halten.

Auf Seiten der Mutter wiederum

traten schwere Komplikationen bei

strengerer Blutdruckeinstellung nume

risch seltener auf. „Insgesamt hilft uns

diese Studie, in der individualisierten

Therapie zugunsten der Mutter etwas

mutiger zu werden“, so Dragun. Zu

mindest wenn maternale Komplikatio

nen aufträten, sei eine Absenkung des

Blutdrucks bis 85 mmHg diastolisch

erlaubt.

(gvg)

Die Blutdrucksenkung in

der Schwangerschaft ist ein

heikles Thema. Es gibt

kaum Medikamente, und

der Fetus schätzt Blut

druckabfälle nicht. Trotz

dem können Ärzte in vielen

Fällen zugunsten der Mut

ter etwas mutiger werden.

Hypertonie bei Schwangeren

14

November 2015

BDI aktuell

Medizin

Das Leitlinienprogramm Onkologie

hat eine S3Leitlinie zur Diagnostik

und Therapie des Nierenzellkarzi

noms vorgelegt. Die Leitlinie ent

stand unter der Federführung der

Deutschen Gesellschaft für Urolo

gie (DGU) und der Deutschen Ge

sellschaft für Hämatologie und Me

dizinische Onkologie (DGHO); sie

soll einheitliche medizinische Stan

dards für die Diagnose, Therapie

und Nachsorge des Nierenzellkarzi

noms in Abhängigkeit von Histolo

gie und Tumorstadium schaffen,

heißt es in einer Mitteilung der

Deutschen Krebsgesellschaft e. V.

Die neue Leitlinie enthält außer

dem Qualitätsindikatoren, die mit

einer standardisierten Methodik ab

geleitet wurden und im Rahmen

der Zertifizierung von Krebszentren

zur Qualitätssicherung bei der Be

handlung von Nierenzellkarzino

men genutzt werden können.

(eb)

Die Leitlinie ist einzusehen unter:

leitlinienprogrammonkologie.de/

Nierenzellkarzinom.85.0.html

S3Leitlinie

zum Nierenkrebs

erschienen

LEITLINIENPROGRAMM