Immer mehr Patienten informieren

sich vor einem Arztbesuch über das

Internet oder überprüfen Vorschlä

ge zur Diagnose und Therapie über

dieses elektronische Medium. So

haben besonders aufgeklärte Pati

enten schon vorher ihre Beschwer

den etwa bei Wikipedia

pedia.de) eingegeben und kommen

zumindest mit einer medizinischen

Definition ihrer Symptomatik zum

Arzt, nach dem Motto: Wenn ich

meine Beschwerden mit den Anga

ben im Internet vergleiche, habe ich

Angina pectoris.

Oft gelingt es nur mit Mühe,

wieder zur Schilderung der originä

ren Beschwerden zurückzufinden.

Noch komplexer geht es bei der In

formation über Risiken und Neben

wirkungen diagnostischer und the

rapeutischer Verfahren zu.

Fundamentale Fehleinschätzung

Hier kommt es zu manchen funda

mentalen Fehleinschätzungen, weil

Risiken immer im Zusammenhang

mit dem individuellen Krankheitszu

stand zu bewerten sind. Dazu ist der

einzelne Patient selten in der Lage.

Sein Verhalten wird emotional ge

steuert. Bei Krankheiten spielt die

Angst vor der Wahrheit oft eine wich

tige Rolle. Der Patient nutzt die In

formation aus dem Internet dazu,

sein emotional motiviertes Verhalten

logisch zu begründen. Auch Ärzte

unterliegen oft diesem Verhaltens

muster, wenn sie Patienten werden.

Diese Überlegungen setzen vo

raus, dass die Internetinformatio

nen sachlich richtig sind und nur

bei individueller Bewertung falsch

eingeschätzt werden. Stimmt das?

Das Ärzteteam der Central Kran

kenversicherung hat rund 100 me

dizinische RatgeberWebsites un

tersucht und ist zu einem alarmie

renden Ergebnis gekommen: Mehr

als 30 Prozent der Websites stufte

das Team als mangelhaft und unge

nügend ein. Im Interesse der Pati

entensicherheit wird deshalb gefor

dert, dass für Gesundheitsinforma

tionen im Netz verbindliche Stan

dards zu gelten haben.

Man sollte deshalb in der Praxis

oder in der Klinik ein Plakat aufhän

gen mit der Aufforderung: Bevor Sie

das Internet konsultieren, fragen Sie

ihren behandelnden Arzt!

(HFS)

Gerade einmal eine Durchschnittsnote

von 4+ erreichten die rund 100

medizinischen RatgeberWebsites, die

das Ärzteteam der Central Krankenver

sicherungsseite geprüft hat. Nur neun

OnlineRatgeber wurden mit gut be

wertet, kein einziges mit sehr gut.

Zu Risiken

fragen Sie

Ihren Arzt

DR. INTERNET

Mit großer Mehrheit und in einem

Eilverfahren hat der Bundestag am

16. Oktober das umstrittene Gesetz

zur Vorratsdatenspeicherung be

schlossen. Telekommunikationsun

ternehmen und Internetprovider

müssen demnach Verkehrsdaten ih

rer DiensteNutzer zehn Wochen

speichern. Dabei werden zwar Perso

nen, Behörden und Organisationen

in sozialen oder kirchlichen Berei

chen, die anonyme Beratung

anbieten, von der Speicherung aus

genommen – für Ärzte und Kliniken

gilt diese Ausnahme aber nicht.

(reh)

Auch Arztdaten

werden erfasst

VORRATSDATENSPEICHERUNG

Die KV SchleswigHolstein (KVSH)

arbeitet an einem GutscheinModell

als Lösung für die vom Gesetzgeber

geforderte Terminservicestelle. Das

Ziel: Die Praxen möglichst wenig be

lasten, sich aber auch nicht weit vom

bisherigen Modell entfernen.

Die KV stellte das Modell auf ihrer

jüngsten Vertreterversammlung vor.

Die Idee stammt aus dem Berufsver

band der Orthopäden und Unfallchir

urgen und findet unter weiteren Ver

bänden Zustimmung.

So soll das Modell funktionieren:

Patienten erhalten von ihrem Hausarzt

eine Überweisung und suchen sich zu

nächst wie bislang selbst einen Fach

arztTermin. Gelingt dies nicht in ak

zeptabler Zeit, holt sich der Patient ei

nen Überweisungscode beim Hausarzt

und wendet sich damit an die Termin

servicestelle, die alle Daten von ihm

aufnimmt, ihm einen Facharzt in

Wohnortnähe und einen Gutschein

code nennt. Mit diesem Code, der als

Etikett auf die Überweisung geklebt

wird, wendet sich der Patient an den

betreffenden Facharzt, der ihm einen

Termin innerhalb der gesetzlichen

VierWochenfrist nennt.

Der Facharzt koppelt die Terminver

einbarung über das elektronische

KVSHPortal zurück, sodass dort eine

Auswertung aller vermittelten Termine

erfolgen kann. Die Terminservicestelle

stellt über einen Verteilungsalgorithmus

sicher, dass eine gleichmäßige Bean

spruchung der Fachärzte unter Berück

sichtigung der regionalen Dichte erfolgt.

Sollte kein Termin in einer Praxis mög

lich sein, vermittelt die Stelle einen Ter

min im Krankenhaus. Dazu sind eine

Rahmenvereinbarung mit der Kranken

hausgesellschaft und feste Ansprech

partner in den Kliniken erforderlich.

Das Modell erfüllt mehrere KVZiele:

Die meisten Patienten werden ohne Ein

schaltung der Terminstelle ihren Fach

arzttermin weiter selbst organisieren,

weil sie eine Wunschpraxis bevorzugen.

So wird wenig in die bisherige Praxis

eingegriffen. Fachärzte müssen eine be

grenztere Zahl an Terminen als bei Al

ternativmodellen an die Servicestelle

melden. Und es ist eine saubere Auswer

tung der vermittelten Termine möglich.

KVVorstand Dr. Ralph Ennenbach

hofft, dass die Auswertung eine „Do

kumentation des Unsinns“ der von

Ärzten unbeliebten Terminservicestel

len ermöglicht. Er erwartet, dass Pati

enten nur drei von fünf Terminen

wahrnehmen. Die KV stellte klar, dass

die Terminservicestelle zu vergleich

baren Zeiten wie Arztpraxen erreich

bar sein wird und von Patienten nicht

als „Medizinservicestelle“ genutzt

werden kann.

(di)

Die KV SchleswigHolstein

will die ungeliebte Termin

servicestelle mit einem Gut

scheinModell umsetzen. Es

soll Praxen wenig belasten.

BürokratieDiät: Per Gutschein zum Termin

6

November 2015

BDI aktuell

Berufspolitik

Eine „Innovationsbremse“ sieht die

Deutsche Gesellschaft für Kardiologie

(DGK) in der im GKVVersorgungs

stärkungsgesetz geforderten Nutzen

bewertung für bestimmte Medizinpro

dukte. „Wir glauben, dass diese Rege

lungen gewaltige Auswirkungen auf

die Einführung innovativer Medizin

technik haben werden“, sagte DGK

Präsident Professor KarlHeinz Kuck

bei der DGKHerbsttagung in Berlin.

Das Versorgungsstärkungsgesetz

sieht für Medizinprodukte mit hoher

Risikoklasse, die wie etwa Implantate

oder Herzschrittmacher invasiv einge

setzt werden, eine Nutzenbewertung

vor. Anhand wissenschaftlicher Evi

denz sei nachzuweisen, dass die Inno

vation im Vergleich zu den bisher ein

gesetzten Verfahren einen Zusatznut

zen bringt, so Kuck. Er fürchtet, dass

sich die großen Erfolge, die in den ver

gangenen 20 Jahren etwa bei der Re

duzierung der kardialen Sterblichkeit

auch durch Innovationen bei Medizin

produkten erreicht wurden, in Zukunft

nicht mehr so fortschreiben lassen.

Die große Frage der Zukunft werde

sein, wie sich der Zusatznutzen eines

Medizinprodukts überhaupt nachwei

sen lasse. Die Methoden der Pharma

industrie, wie etwa die placebokontrol

lierte Studie oder die doppelte Ver

blindung, seien nicht übertragbar.

Hohe GBAAnforderungen befürchtet

Kuck äußerte die Befürchtung, dass

die Anforderungen an den Nachweis

durch den Gemeinsamen Bundesaus

schuss (GBA) recht hoch angesetzt

werden könnten. Das bisher in

Deutschland praktizierte innovations

freundliche Prinzip, nach dem Kran

kenhäuser alle zugelassenen Verfahren

einsetzen dürfen, so lange sie nicht

verboten sind, werde womöglich durch

ein Konzept der Innovationsbremse

abgelöst. „Wenn die Hürden so hoch

sind, dass sie nicht refinanzierbar wer

den, dann werden wir die neuen inno

vativen Produkte nicht verfügbar be

kommen oder nur mit erheblicher zeit

licher Verzögerung“, warnte Kuck.

Zudem bestehe die Gefahr, dass

sich Forschergruppen und medizini

sche Zentren aufgrund unrealistischer

Auflagen nicht mehr an internationa

len Studien zu Medizinprodukten be

teiligen können. Kuck nannte als Bei

spiel aus der Vergangenheit eine Stu

die zu einem elektrodenlosen Herz

schrittmacher. Das Bundesinstitut für

Arzneimittel und Medizinprodukte

(BfArM) hatte damals zur Auflage ge

macht, nur Patienten einzuschließen,

die keinen anderen Herzschrittmacher

vertragen. „Das wäre in Deutschland

nur jeder 100000. Patient gewesen“,

so der DGKPräsident. Mangels Pati

enten sei die Studie hierzulande also

nicht durchführbar gewesen.

AOK fordert strengere Verfahren

Für neue Diskussion in der Debatte

um das Zulassungsverfahren für Medi

zinprodukte könnte der Bandschei

benSkandal in Niedersachsen sorgen.

Das Klinikum Leer berichtete von

zahlreichen RevisionsOperationen,

die nötig wurden, weil Patienten eine

defekte BandscheibenProthese einge

setzt bekommen haben.

Da die mangelhaften Prothesen

auch an andere Kliniken geliefert wur

den, rechnen Kassen mit mehr als

11000 Fällen. Die AOK Niedersach

sen hat in diesem Zusammenhang er

neut ein strengeres Zulassungsverfah

ren für Medizinprodukte gefordert.

(juk/ths)

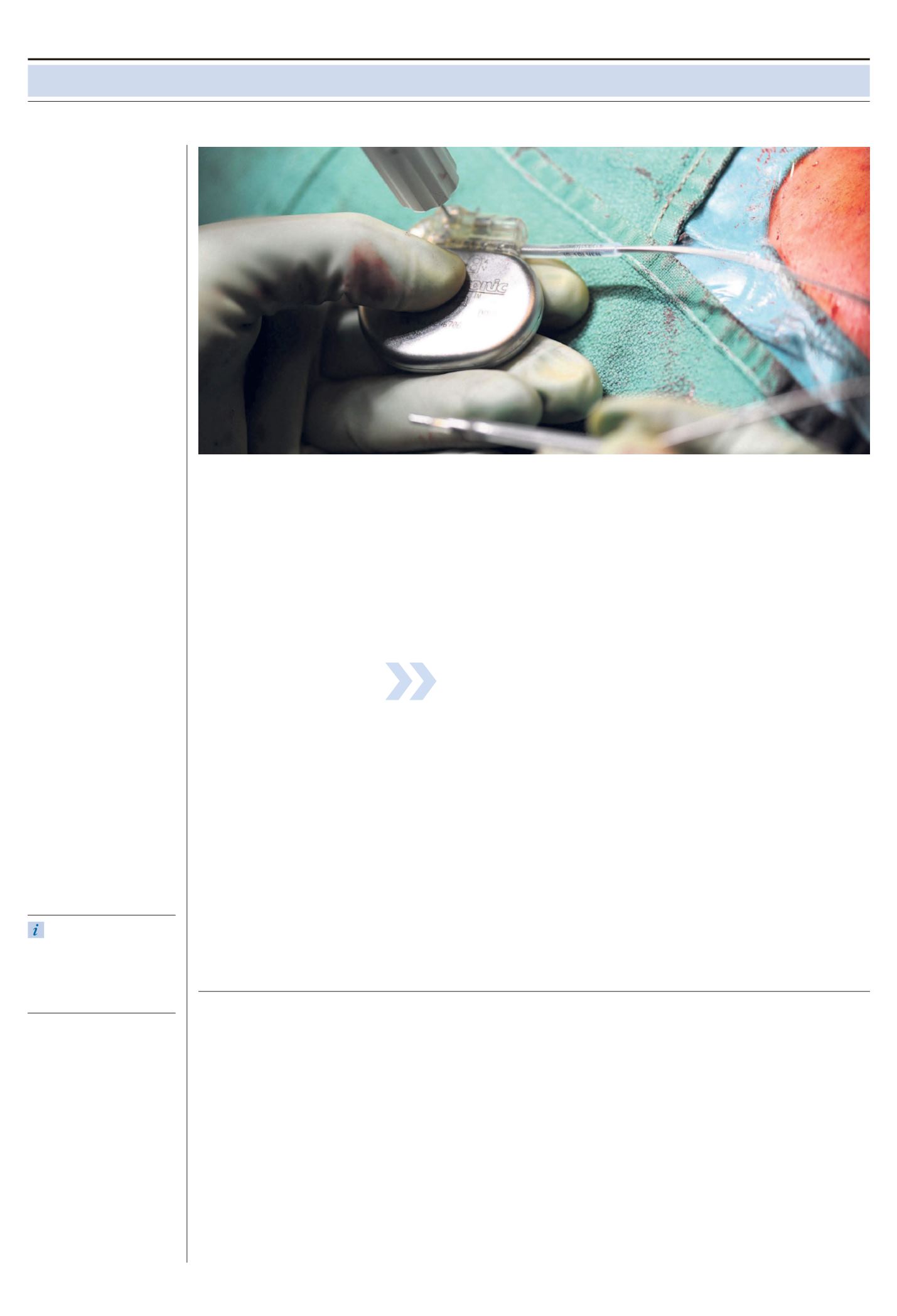

Kardiologen: Hohe Hürden für

Innovationen treffen Patienten

Die Deutsche Gesellschaft

für Kardiologie schlägt

Alarm: Die vorgesehene

Nutzenbewertung für Medi

zinprodukte wie Implantate

oder Herzschrittmacher

könnte sich als Fortschritts

bremse erweisen.

Für Herzschrittmacher oder Implantate, die invasiv eingesetzt werden, sieht das Versorgungsstärkungsgesetz eine Nutzenbewertung vor.

© MATHIAS ERNERT, DEUTSCHES HERZZENTRUM BERLIN

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

In den vergangenen

20 Jahren ist die

kardiale Sterblich

keit beim akuten

Herzinfarkt um 40

Prozent zurückge

gangen.

Professor KarlHeinz Kuck

Präsident der DGK