Medizin

BDI aktuell

November 2015

15

Neurologen um Dr. Nathália Viso

ná de Figueiredo aus São Paulo

dachten nicht gleich an Neurolues,

als sich bei ihnen eine 50jährige

Frau mit plötzlicher Hemiparese

und einer linksseitigen taktilen Hy

poästhesie vorstellte (JAMA Neu

rol., online 27. April). Das MRT

deutete auf einen ischämischen

Schlaganfall in der rechten tempo

parietalen Region. Zudem war an

deutungsweise ein BasilarAneurys

ma zu erkennen. Die Angiografie

bestätigte die Gefäßaussackung und

deckte zwei weitere Aneurysmen in

der mittleren Zerebralarterie auf.

Die Neurologen hätten es nun

dabei belassen können: Mehrere

Aneurysmen und ein Schlaganfall,

eigentlich schien damit alles klar.

Stutzig wurden sie jedoch, als ihnen

der schlechte kognitive Zustand der

Patientin auffiel. Im MiniMental

StatusTest schaffte sie gerade noch

20 Punkte und hatte damit fast

schon eine moderate Demenz. Die

Neurologen wollten eine infektiöse

Ursache ausschließen und veran

lassten eine Liquoruntersuchung.

Dabei fanden sie eine erhöhte Pro

teinkonzentration, der VDRLTest

auf Treponema pallidum war posi

tiv, und es zeigten sich im Blut An

tikörper gegen den Erreger.

Aneurysmen kommen immer

wieder bei SyphilisInfektionen vor.

Vermutet wird, dass die Erreger die

Gefäßwände infiltrieren und zu ei

ner Entzündungsreaktion führen,

die dann auch Infarkte auslösen

kann. Die Forscher konnten einen

Zufallsbefund zwar nicht ausschlie

ßen, vermuteten aber einen Zusam

menhang zwischen der Infektion,

der frühen Demenz, den Aneurys

men und dem Schlaganfall. Vor al

lem bei einer präsenilen Demenz

sollten Ärzte auch eine infektiöse

Ursache wie Syphilis ausschließen,

schreiben sie. In dem beschriebe

nen Fall kam die Hilfe jedoch zu

spät: Trotz PenicillinAntibiose ver

besserte sich die kognitive Leistung

nicht mehr.

Seit 1990 hat sich die Syphilis

Inzidenz in etwa verdreifacht; jähr

lich werden zwischen 3000 und

3500 Neuerkrankungen in

Deutschland gemeldet. Da eine

Neurosyphilis mit gewisser Latenz

auftritt, könnten auch in Deutsch

land bald wieder häufiger ZNS

Komplikationen durch Treponema

pallidum beobachtet werden.

(mut)

Demenz mit

50: Schuld war

die Syphilis

Eine 50Jährige wurde

durch geistigen Abbau,

neurologische Probleme,

Aneurysmen und Apo

plexie auffällig.

KASUISTIK

Den Autoren von der Pittsburgher

Uniklinik wird ein 46jähriger Patient

zur Abklärung von RadikulopathieBe

schwerden zugewiesen (Clin Orthop

Relat Res 2015; online 10. April). Seit

er vor einem Jahr ein schweres Arbeits

gerät gehoben hat, leidet der Mann an

Kreuzweh und an Schmerzen, die vom

rechten hinteren Oberschenkelbereich

aus in den Unterschenkel und den

Fuß ausstrahlen.

Seine Symptome führen den Pati

enten zuerst zum Chiropraktiker, ohne

Erfolg. Der Hausarzt verordnet physi

kalische Therapie. Als das nichts

bringt, veranlasst er ein MRT und

schickt den Mann zum Spezialisten für

epidurale Steroidinjektionen. Es tritt

keine Besserung ein. Parallel beginnt

eine GabapentinTherapie. Der Mann

erzählt den Orthopäden auch von ei

ner ipsilateralen Oberschenkelzerrung.

Seine Beschwerden, so sagt er, näh

men beim Sitzen zu.

Die Untersuchung des rechten

Beins ergibt eine normale Kraft im

Unterschenkel, eine Sensibilitätsmin

derung an der Unterseite der Ferse

und seitlich am Fuß sowie einen abge

schwächten Achillessehnenreflex. Bei

der Palpation des Oberschenkels ist in

der Tiefe des Weichteilgewebes eine

Raumforderung tastbar. Das Hoff

mannTinelZeichen ist positiv, die

Parästhesien strahlen beim Palpieren

in den Fuß aus. Nachdem das MRT

der LWS die Symptome nicht klärt,

werden eine konventionelle Röntgen

aufnahme und ein KontrastMRT ge

macht. Schon im Röntgenbild zeigt

sich eine Weichteilverdichtung im hin

teren rechten Oberschenkel. Das

MRT zeigt eine 6 x 7 cm große Weich

teilmasse, die den Ischiasnerv um

schließt. Weitere Tests sichern die Di

agnose: extraossäres EwingSarkom.

Das Staging verläuft negativ. Der Pati

ent unterzieht sich präoperativ drei

ChemotherapieZyklen mit Vincristin,

Ifosfamid, Doxorubicin und Etoposid.

Dies lässt den Tumor schrumpfen.

Vier Wochen nach dem letzten Zyklus

wird der Tumor chirurgisch en bloc

entfernt. Postoperativ erhält der Pati

ent zwei adjuvante ChemotherapieZy

klen wie gehabt, dazu noch vier Zyklen

mit Vincristin, Actinomycin und Ifos

famid.

(rb)

Orthopäden berichten über

eine nicht alltägliche Ursa

che für die Symptome einer

lumbalen Radikulopathie.

Lumbale Radikulopathie: Die Bandscheibe war es nicht!

Eine 34jährige Patientin stellte sich

vor mit arterieller Hypertonie, die seit

vier Jahren bekannt ist. Ambulant war

zur Abklärung der Hypertonie eine

farbkodierte Duplexsonographie der

Nierenarterien durchgeführt worden.

Aktuell ist der Blutdruck unter der

Medikation mit Metoprolol 95 mg 1

00 gut eingestellt. Es bestehen keine

weiteren Beschwerden.

Klinischer Befund

Patientin in altersentsprechendem AZ

und schlankem EZ. Herz, Lunge und

Abdomen mit unauffälligem Untersu

chungsbefund. Blutdruck bei stationä

rer Aufnahme 134/93 mmHg.

Labor und apparative Untersuchungen

Unauffällige Werte für Blutbild, Krea

tinin, Harnstoff, Elektrolyte, Leber

werte, CrP, CK, LDH und venöse

Blutgasanalyse.

Die farbkodierte Dupexsonogra

phie zeigt eine unauffällige linke Nie

renarterie mit einem V

max

unter 1 m/s.

Die rechte Nierenarterie hingegen

zeigt im Abgang ein pathologisches

Strömungssignal mit reduzierter Amp

litude und vermindertem Strömungs

anstieg; 2 cm nach Abgang dann Tur

bulenzen und eine Strömungsbe

schleunigung bis auf über 4 m/s. Intra

renal weisen beide Nieren eine deut

lich seitendifferente Perfusion auf. Der

ResistanceIndex ist rechts

(0,43–0,45) deutlich kleiner als links

(0,56–0,61). Die rechte Niere ist mit

einem Längsdurchmesser von 9,5 cm

deutlich kleiner als die linke Niere mit

11,7 cm.

Die Langzeitblutdruckmessung

zeigt einen Mittelwert von 132/83,

tagsüber 135/85 und nachts 121/74.

Prozedere

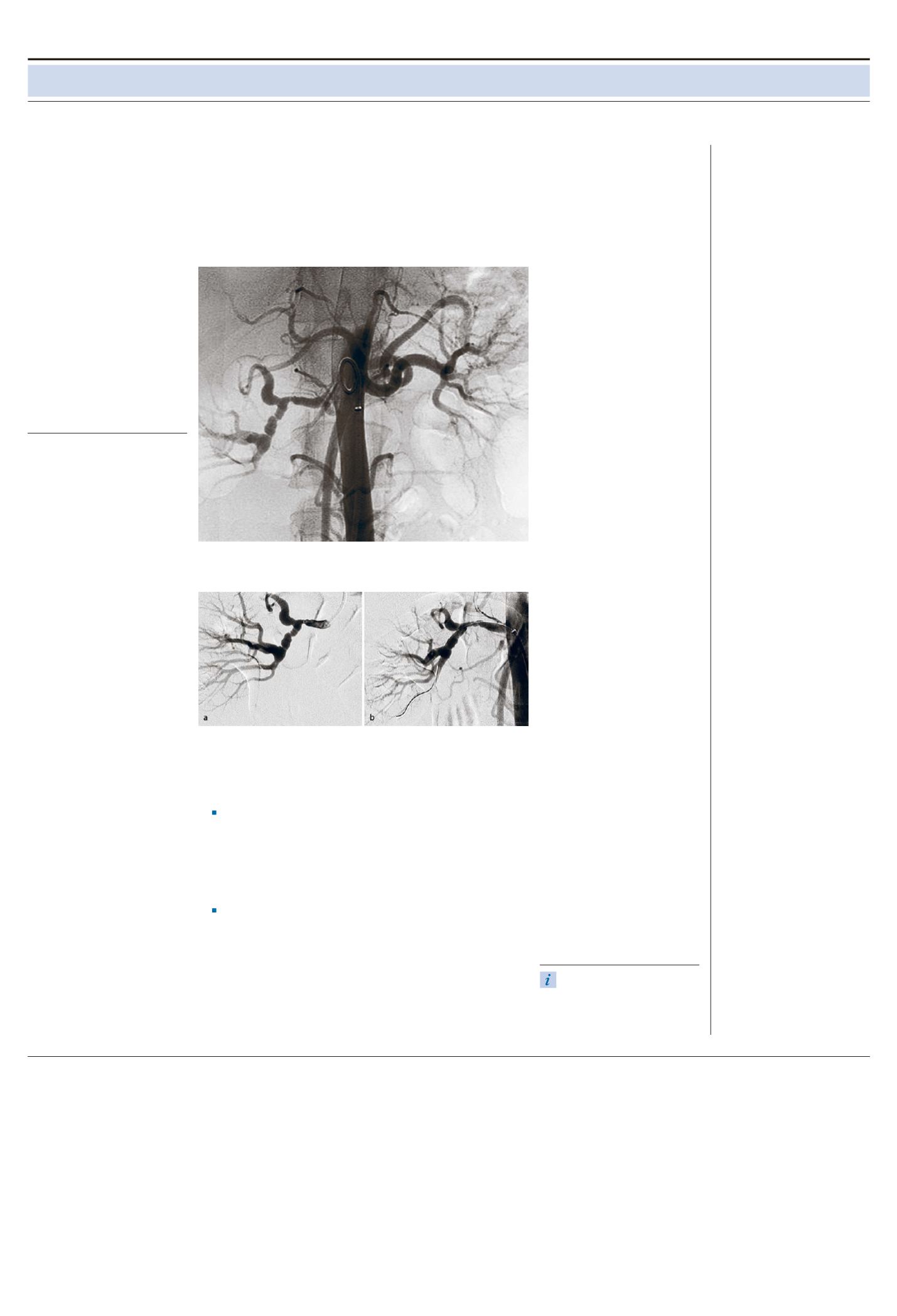

Bei der Patientin wurde eine Angio

graphie durchgeführt (siehe Abbildung

1).

Es zeigte sich eine kurzstreckige

mittelgradige Stenose der A. renalis

dextra unmittelbar proximal der Auf

zweigung sowie mehrere hintereinan

dergeschaltete, perlschnurartige Ein

engungen im unteren Hauptast. Die

Diagnose: Nierenarterienstenose

rechts durch fibromuskuläre Dysplasie

Diagnostik und Therapie

Warum sucht man bei einem Hoch

druckpatienten eine Nierenarterienste

nose? Zum einen möchte man durch

Korrektur der Stenose den Blutdruck

senken und zum anderen die Nieren

funktion verbessern oder eine zukünf

tige Verschlechterung der Nierenfunk

tion der stenosierten Niere verhindern.

Angioplastie und Stentung von arte

riosklerotischen Stenosen sind inzwi

schen technisch leicht durchzuführen,

gut etabliert und werden flächende

ckend durchgeführt.

Senken Angioplastie und Stent den

Blutdruck und verbessern die Nieren

funktion? Die Antwort fällt leider ne

gativ aus. Mit CORAL ist die bisher

größte randomisierte Studie publiziert

worden, bei der Patienten mit arterio

sklerotischer Nierenarterienstenose di

latiert oder medikamentös behandelt

wurden (N Engl J Med 2014;

370:13–22). Über einen Zeitraum von

fünf Jahren ergab die Korrektur der

Stenose keinen Benefit in renalen und

kardiovaskulären Endpunkten. Sie be

stätigt damit die Ergebnisse der

ASTRALund der STARStudie (N

Engl J Med 2009; 361:1953–1962,

Ann Intern Med 2014; 150:840–848).

Wie immer, wenn eine Studie liebge

wonnene Eingriffe in Frage stellt, gibt

es Kritik an der Studie. Die vermutlich

beste Erklärung für den negativen

Ausgang der randomisierten Studien

ist, dass die in den Studien und damit

auch im klinischen Alltag dilatierten

Stenosen weder für den Hochdruck

noch für die Niereninsuffizienz verant

wortlich sind und damit ihre technisch

erfolgreiche Korrektur auch beide

nicht beeinflussen kann. Es mag noch

Einzelindikationen für die Korrektur

von arteriosklerotischen Nierenarte

rienstenosen geben, ein routinemäßi

ges Suchen danach und Korrigieren

kann nicht mehr empfohlen werden.

Anders sieht es bei jungen Hoch

druckpatienten aus. Bei ihnen liegen

parallel keine essenzielle Hypertonie

und keine Nierenerkrankung vor. Kor

rektur der Stenose durch Ballonangio

plastie führt zu einer langanhaltenden

Offenheit der Arterie und senkt den

Blutdruck (J Hypertens 2014;

32:1367–1378). Stenteinlage ist in den

meisten Fällen nicht notwendig. Auch

hier liegen keine randomisierten Stu

dien vor, die Intervention mit medika

mentöser Therapie vergleichen.

Da aber die Intervention einen so

eindeutigen Erfolg hat und fibromus

kuläre Nierenarterienstenosen sehr

selten sind, sind randomisierte Studien

ethisch nicht vertretbar und auch nicht

möglich. Im vorliegenden Fall war die

Stenose sicher hämodynamisch rele

vant, da es schon zur Schrumpfung

der betroffenen Niere gekommen war.

Eine Größendifferenz von mehr als 1

cm ist eine harte Indikation für eine

Angioplastie (J Hypertens 2014;

32:1367–1378).

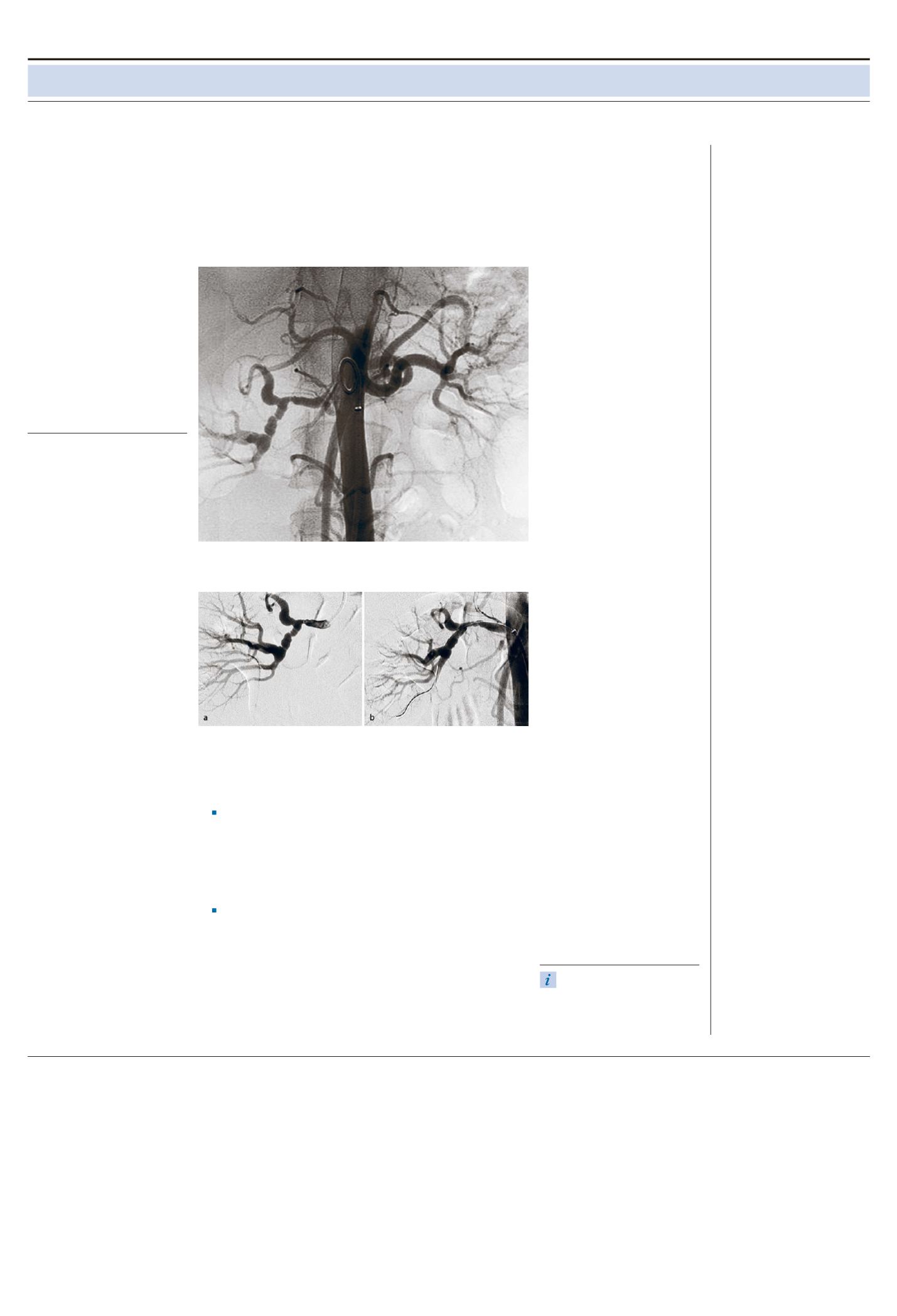

Weiteres Prozedere und Verlauf

Es wurde eine erfolgreiche perkutane,

transluminale Angioplastie der Eng

stellen in der rechten Nierenarterie

durchgeführt (siehe Abbildung 2). Es

wurde Acetylsalicylsäure (ASS) 100

mg 100 für 4 Wochen verordnet. Der

bei Entlassung gemessene Blutdruck

betrug 111/60 mmHg.

Quelle: Turner JE,Henes F O et al (2015)

Arterielle Hypertonie bei einer jungen Pati

entin Dos and Donts in Diagnostik und

Therapie der sekundären Hypertonie.

Nephrologe 10:135136. Der Abdruck

erfolgte mit freundlicher Genehmigung der

Autoren.

Die Kasuistik stellt den Fall

einer 34jährigen Patientin

mit arterieller Hypertonie

vor. Es stellt sich heraus,

dass eine Stenose der

rechten Nierenarterie durch

fibromuskuläre Dysplasie

für den Bluthochdruck

verantwortlich ist.

Kasuistik: Arterielle Hypertonie

bei einer jungen Patientin

Von J.ETurner, F. O. Henes et al.

Abb.1: Aortographie: Kurzstreckige mittelgradige Stenose der A. renalis dextra proximal

der Aufzweigung sowie Einengungen im unteren Hauptast.

© SPRINGER VERLAG GMBH

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Fazit für die Praxis

Die Indikationsstellung

zur

Diagnostik und Intervention bei

atherosklerotischen Nieren

arterienstenosen sollte

zurückhaltend erfolgen. Eine

Intervention mag weiterhin

sinnvoll sein bei ausgewählten

Hochrisikopatienten.

Bei jungen Hochdruckpatienten

,

insbesondere bei Frauen, ist eine

Nierenarteriendiagnostik

weiterhin sinnvoll, und

fibromuskuläre Stenosen können

und sollten angegangen werden.

Abb. 2: Angiographie der rechten Nierenarterie vor (a) und nach (b) erfolgreicher

perkutaner transluminaler Angioplastie mittels Ballonkatheter.

© SPRINGER VERLAG GMBH