Der Bundesrat hat sich das oft strittige

Thema der zweckmäßigen Vergleichs-

therapie vorgenommen. Ganz konkret

hat die Länderkammer in ihrer Sitzung

am 6. Februar vorgeschlagen, die Ver-

gleichstherapie solle „im Einverneh-

men“ zwischen dem Bundesausschuss

und dem Bundesinstitut für Arzneimit-

tel und Medizinprodukte (BfArM) und

dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) festge-

legt werden. Damit folgte das Plenum

einem entsprechenden Vorschlag des

Gesundheitsausschusses.

Paragraf 35 Absatz 7 SGB V sieht

bislang lediglich vor, dass Hersteller

vor Beginn von Phase-III-Studien

vom Gemeinsamen Bundesausschuss

(GBA) unter Beteiligung der Zulas-

sungsbehörden beraten werden. Ge-

ändert werden soll nach dem Willen

des Bundesrats auch ein Passus in der

Nutzenverordnung. Paragraf 6 Absatz

1 sollte danach festlegen, dass die Ver-

gleichstherapie „regelhaft“ nach Maß-

stäben zu bestimmen ist, die sich aus

den internationalen Standards der evi-

denzbasierten Medizin ergeben.

Außerdem bittet der Bundesrat, im

Rahmen des Pharma-Dialogs zu prü-

fen, ob Arzneimittel in vernachlässig-

ten Anwendungsgebieten besser ge-

stellt werden können. Konkret werden

Antibiotika erwähnt.

Geprüft werden soll nach dem Wil-

len der Länderkammer auch, ob die

Nutzenbewertung neuer Untersu-

chungs- und Behandlungsmethoden

(NUB) mit Medizinprodukten hoher

Risikoklasse „den Branchenbesonder-

heiten der Medizintechnik gerecht

wird“. Erreicht werden soll, dass die

Nutzenbewertung nach Paragraf 137h

SGB V sich auf „klar definierte, neue

Untersuchungs- und Behandlungsme-

thoden mit hohem Risikopotenzial“

beschränkt. Dabei müsse sichergestellt

werden, dass Kliniken „schnell und

flächendeckend“ Zugang zu diesen

neuen Methoden bekommen.

(fst)

Der Bundesrat will das Ver-

fahren der frühen Nutzen-

bewertung von neuen

Arzneimitteln reformieren.

Nutzenbewertung: BfArM soll stärker mitwirken

Eine hochwertige Patientenversor-

gung benötigt medizinischen Fort-

schritt und wissenschaftlich versier-

te Ärzte. Eine Tatsache, die Ge-

sundheitspolitiker, Wissenschafts-

ministerien und Klinikgeschäftsfüh-

rer wohl kommentarlos unterschrei-

ben würden. Dennoch scheinen die

Rahmenbedingungen für eine eben-

falls hochwertige Forschung zumin-

dest für den ärztlichen Nachwuchs

nicht zu stimmen. Und daran sind,

wie ein Positionspapier „gegen den

Attraktivitätsverlust der akademi-

schen Forschung“ des Bündnisses

Junge Ärzte (BJÄ) zeigt, auch die

engen finanziellen Budgets Schuld.

Schluss mit Zweckentfremdung

Immer mehr junge Ärzte würden

sich gegen eine akademische Lauf-

bahn oder für die Forschung im

Ausland entscheiden. – Weil neben

den hohen bürokratischen Hürden

und fehlender Work-Life-Balance

die Vergütung den nicht-klinischen

Angestelltenverhältnissen hinterher-

hinke. Das BJÄ fordert von der Ge-

sundheitspolitik deshalb, der chro-

nischen Unterfinanzierung der aka-

demischen Krankenhäuser entge-

genzuwirken. Kliniken, die Sonder-

aufgaben im Bereich von For-

schung sowie Aus- und Weiterbil-

dung einnehmen, müsse durch eine

adäquate Abbildung und Bewer-

tung ihrer Leistungen insbesondere

im DRG-Katalog ein ausgegliche-

ner Haushalt ermöglicht werden.

Dies sei auch nötig, damit kein Be-

darf mehr bestehe, „für die For-

schung gedachte Mittel zweckent-

fremdet einzusetzen“, heißt es.

An die Wissenschaftsministerien

gerichtet, wünschen sich die Jungen

Ärzte eine äquivalente Bezahlung

von klinisch und wissenschaftlich

tätigen Ärzten und mehr For-

schungsstellen. Aber auch die Ge-

schäftsführer der Kliniken sehen die

Jungen Ärzte durchaus in der

Pflicht. Insbesondere die zuneh-

mende ökonomische Ausrichtung

der Kliniken wird moniert. Der

ökonomische Druck dürfe nicht zu

einer Marginalisierung von Wissen-

schaft und Forschung an den Klini-

ken führen. Und: Es dürfe keine

Quersubvention der Patientenver-

sorgung durch Drittmittel erfolgen.

Baustein in der Weiterbildung

Der ärztliche Nachwuchs will aber

auch weg von der „Forschung in

der Freizeit“. Es müsse eine flä-

chendeckende Anerkennung von

Forschungszeiten als fakultativer

Inhalt der Facharztweiterbildung

geben. Konkret schwebt dem BJÄ

vor, dass bis zu 12 Monate wissen-

schaftliche Tätigkeit als Weiterbil-

dungszeit anerkannt werden.

Außerdem wollen die Jungen

Ärzte an der Bürokratie-Schraube

drehen: Ziel sollte es sein, dass kein

Antragsformular in der Forschung

mehr als drei Seiten umfasse und

nicht mehr als 10 Prozent der Ar-

beitszeit für bürokratische Aufgaben

verwendet werden müssen.

(reh)

Junge Ärzte

fordern bessere

Bedingungen ein

In einem Positionspapier

kritisiert das Bündnis

Junge Ärzte nicht nur die

knappe finanzielle Aus-

stattung der Unikliniken.

Sondern auch die nach

wie vor schlechten

Arbeitsbedingungen der

Nachwuchsforscher.

KLINISCHE FORSCHUNG

Berufspolitik

BDI aktuell

März 2015

9

Einen Webfehler in der Gesetzgebung

der Regierungskoalition will die Kas-

senärztliche Bundesvereinigung (KBV)

ausgemacht haben. Das Versorgungs-

stärkungsgesetz, so wie es bislang for-

muliert sei, versetze die Vertragspartner

nicht in die Lage, regionalen Versor-

gungsnotwendigkeiten gerecht zu wer-

den, sagte KBV-Vorstandsvorsitzender

Dr. Andreas Gassen Anfang Februar in

Berlin.

Der Paragraf 87a sieht vor, dass

Regionen, deren morbiditätsorientier-

te Gesamtvergütung (MGV) je Versi-

cherten unter dem Bundesschnitt

liegt, für das Jahr 2016 einen Vergü-

tungsaufschlag bis zur Höhe des

Durchschnittswerts verhandeln kön-

nen sollen. Damit hat die Koalition

ein Urteil des Bundessozialgerichts

vom August 2014 aufgegriffen. Das

hatte festgestellt, dass die bisherigen

Regelungen aus dem GKV-Wettbe-

werbsstärkungsgesetz von 2007 und

dem Versorgungsstrukturgesetz von

2012 keine rechtlichen Möglichkeiten

eröffneten, eine grundsätzliche Anpas-

sung der Gesamtvergütung vorzuneh-

men.

Versorgungsbedarf besser abbilden

Die findet die KBV-Spitze auch im

Versorgungsstärkungsgesetz

noch

nicht. „Dieser Lösungsansatz ist unzu-

reichend“, sagte Gassen. Grund: Das

Zentralinstitut für die kassenärztliche

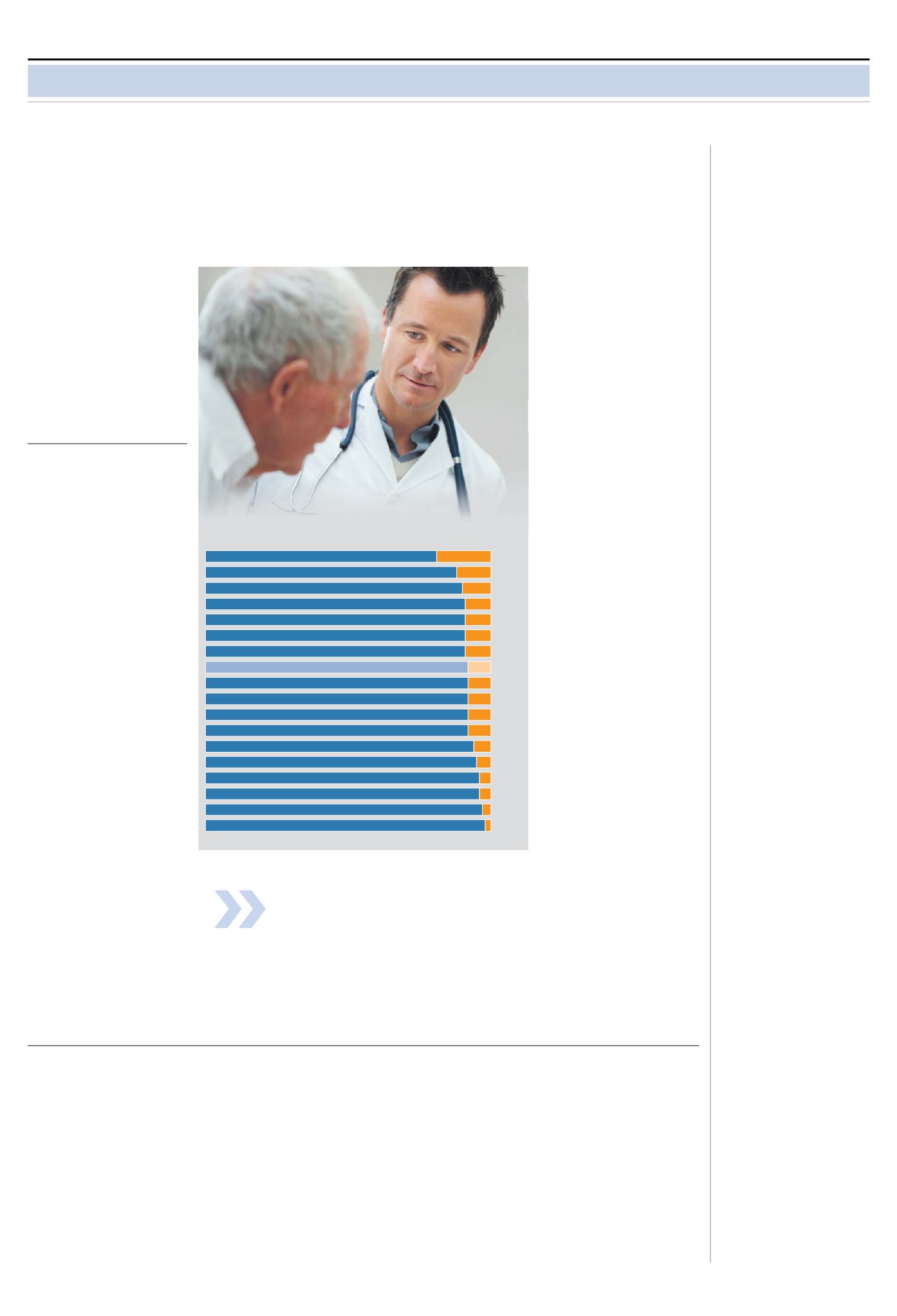

Versorgung (Zi) ist in einer Untersu-

chung zu dem Ergebnis gekommen,

dass die morbiditätsorientierte Ge-

samtvergütung in allen Regionen die

Menge der tatsächlich erbrachten

ärztlichen Leistungen unterschreitet

(siehe Grafik). „Die regionalen Unter-

schiede kommen nicht wegen der

Preiskomponente zustande, sondern

durch die Mengenkomponente“ sagte

Dominik von Stillfried, der Leiter des

Zentralinstituts.

Diese Form der Budgetierung wir-

ke sich direkt auf die Versorgung aus,

warnte der KBV-Chef. „Der richtige

Weg, die besten Köpfe für die ärztli-

che Versorgung zu gewinnen, führt

über feste Preise für die Leistungen

von Vertragsärzten“, sagte Gassen.

Die ließen sich am besten erreichen,

wenn die prospektiven Mengenverein-

barungen abgeschafft würden. Besser

sei es, die Vergütung regional anhand

des tatsächlichen Versorgungsbedarfes

zu organisieren.

Derzeit wird – laut der Rechnung

des Zi – ein Teil des eigentlich von den

Kassen zu tragenden Morbiditätsrisikos

allerdings nach wie vor bei den Ver-

tragsärzten abgeladen. Im Schnitt wür-

den knapp zehn Prozent der vertrags-

ärztlichen Leistungen von den Kassen

nicht gegenfinanziert. Besonders krass

fällt das Missverhältnis zwischen der

für die kassenärztliche Versorgung er-

brachten Leistung und der MGV in

den Stadtstaaten Hamburg (19 Prozent

der erbrachten Leistungen werden

nicht vergütet) und Berlin (12 Prozent

werden nicht vergütet) aus. Sich an den

Schnitt heranverhandeln dürften nach

der bislang vorgesehenen Regelung

aber nur Westfalen-Lippe und Nord-

rhein, Hessen, Schleswig-Holstein und

Sachsen-Anhalt. Nur dort liegt aus-

weislich der Zi-Untersuchung die

MGV unter dem Bundesdurchschnitt

von 336,57 Euro je Versicherten.

Kassen haben kein Verständnis

Wenig Gegenliebe erzeugt der Vor-

schlag der KBV bei den Kassen. „Sol-

len alle Leistungen in die Kalkulation

einbezogen werden, wie es die KBV

nun vorschlägt, müsste entsprechend

der Orientierungswert abgesenkt wer-

den“, erklärt der GKV-Spitzenver-

band. Die Versorgung der Patienten

sei sichergestellt, so der Spitzenver-

band weiter. Vor dem Hintergrund

der regionalen Versorgungsstruktur

würden die tatsächlich von den Versi-

cherten in Anspruch genommenen

Leistungen von den Kassen über die

Gesamtvergütung finanziert. Es sei

falsch, dass unter den aktuellen Bud-

gets knapp zehn Prozent der erbrach-

ten vertragsärztlichen Leistungen

nicht gegenfinanziert würden. Die

Fehlinterpretation resultiere aus der

Verwechslung von vereinbarter Ge-

samtvergütung mit der preislichen Be-

wertung der vereinbarten oder abge-

rechneten Leistung, heißt es in der

Stellungnahme. Noch 2008 habe die

KBV das Ziel verfolgt, einen hohen

Preis (Orientierungswert) für die ärzt-

liche Leistung festzulegen.

Die KBV schlägt vor, den Versor-

gungsbedarf nicht an einem Bundes-

durchschnitt, sondern nach harten

Kriterien zu bewerten. Einfließen soll-

te demnach die regionale Versicher-

tenstruktur, die Arbeitsteilung zwi-

schen ambulantem und stationärem

Sektor und regionale Versorgungsziele

mit präventiven Ansätzen.

KBV: Gesetzgeber belastet Ärzte

mit Morbiditätsrisiken

Die Kassenärztliche

Bundesvereinigung nutzt

die Beratungsphase des

Versorgungsstärkungsgeset-

zes, um an der Honorar-

schraube zu drehen. Dabei

geht es vor allem darum,

dass die Vertragsärzte nicht

länger einen Teil des Morbi-

ditätsrisikos tragen wollen.

Von Anno Fricke

Quelle: KBV © Yuri Arcurs / fotolia.com Grafik: BDI aktuell

Anteil der kassenärztlichen Leistungen, die aus der morbiditätsorientierten

Gesamtvergütung

nicht bezahlt

werden

Ärzte leisten mehr, als ihnen vergütet wird

Hamburg

Berlin

Nordrhein

Hessen

Niedersachsen

Schleswig-Holstein

Bundesdurchschnitt

Baden-Württemberg

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Bremen

Thüringen

Bayern

Rheinland-Pfalz

Mecklenburg-Vorpommern

Brandenburg

Westfalen-Lippe

6%

19%

12%

10%

9%

9%

9%

8%

8%

8%

8%

8%

5%

4%

4%

3%

2%

9%

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Unter den aktuellen Budgets werden knapp

zehn Prozent der vertragsärztlichen Leistungen

von den Kassen nicht gegenfinanziert.

Dr. Andreas Gassen

Vorstandsvorsitzender der KBV