Basic HTML-Version

Medizin

Nr. 8/9 • August 2012

13

Anamnese

Eine 51-jährige Patientin stellte sich

mit seit 3 Wochen bestehenden mil-

den, uncharakteristischen, rechtsseiti-

gen Oberbauchbeschwerden in unserer

Ambulanz vor. Der Hausarzt hatte sie

zum Ausschluss einer Hernierung

zugewiesen. Die Krankengeschichte

war bis auf eine Unterbauchlaparosko-

pie bei Verdacht auf Endometriose und

eine konventionelle Ileozökalresektion

vor 7 Jahren unauffällig.

Körperlicher Untersuchungsbefund

Die allseits orientierte Patientin war in

befriedigendem Allgemeinzustand und

normalen Ernährungszustand (1,68 m,

65 kg, BMI 23). Das Integument war

unauffällig, enoral blande, Lungen

beidseits mit vesikulärem Atemge-

räusch, keine Atemnebengeräusche.

Herz rein und rhythmisch. Abdomen

unauffällig ohne Druckschmerz oder

Abwehrspannung. Ein neurologisches

Defizit war nicht zu eruieren. Die

erhobenen Kreislaufparameter waren

allesamt unauffällig und die Patientin

afebril (37,2 °C aurikulär).

Klinisch-chemische Untersuchung

Die laborchemischen Untersuchungen

waren unauffällig. Die bestimmten

Leberenzyme waren normwertig

(Bilirubin von 0,41 mg/dl: norm

0-1,0 mg/dl, AP von 66.1 U/l: norm

34 -105 U/l, GOT von 16,7 U/l: norm

< 33,0 U/l, GPT von 13 U/l: norm

< 32 U/l, GGT von 9,6 U/l: norm:

40 U/l).

Ergänzende Untersuchungen

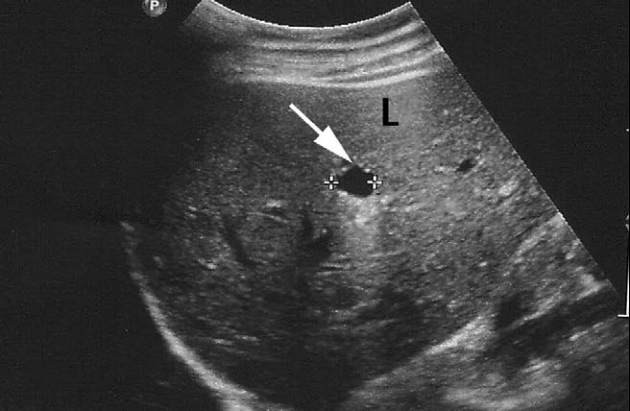

Bei der Sonographie des Abdomens

konnte die Gallenblase an der zu

erwartenden Stelle nicht dargestellt

werden. Der Ductus hepaticus com-

munis (DHC) war mit einem Durch-

messer vom 0,3 cm normal groß und

es zeigten sich multiple Zysten der

Leber. Der restliche Bauch war sono-

graphisch unauffällig (Abb. 1).

Zur Ergänzung der Diagnostik wurde

eine Magnetresonanztomographie

(MRT) der Leber durchgeführt. Hierbei

ließen sich weder die GB noch der D.

cysticus darstellen. Multiple Leberzys-

ten wurden in der MRT bestätigt,

andere Fehlbildungen bzw. Missbildun-

gen wurden nicht gesichtet

(Abb. 2, Abb. 3).

Therapie und Verlauf

Die Patientin wurde von uns ambulant

gesehen und war vor allen Dingen

besorgt und um eine kausale Abklä-

rung bedacht. Die Beschwerden an sich

waren auch subjektiv nur unwesent-

lich einschränkend, die Ausprägung

gering. Unter dem Verdacht einer Gas-

tritis wurde nach Ausschluss einer

akuten interventionsbedürftigen

Pathologie eine Medikation mit Proto-

nenpumpeninhibitoren empfohlen. Bei

Persistieren der Symptomatik wurde

ihr ergänzend zu einer Gastroösopha-

goskopie geraten.

Die Gallenblasenagenesie betreffend

wurde sie ausführlich über die in die-

sem Fall harmlose Diagnose aufgeklärt.

Diskussion

Die Gallenblasenagenesie ist eine sehr

seltene kongenitale Fehlbildung der

Gallenblase einschließlich des Ductus

cysticus bei sonst normalem intra-

und extrahepatischem Gallengangssys-

tem. Der erste Fall einer Gallenblasena-

genesie wurde schon im 17. Jahrhun-

dert von Lemery und Bergman

beschrieben. Seitdem wurden knapp

400 Fälle in der medizinischen Litera-

tur publiziert. Pathogenetisch soll eine

embryonale Hemmungsfehlbildung

des hepatischen Divertikulums des

Darmrohrs in der 3. Entwicklungs-

woche vorliegen [3]. Einer Arbeit von

Mannl [8] zufolge liegt die Rate von

Gallenblasenagenesien bei Kindern von

in der Schwangerschaft mit Thalido-

mid behandelten Mutter bei ca. 10 %.

Die Prävalenz in der Allgemeinbevöl-

kerung wird jedoch nur auf 0,007–

0,06 % geschätzt. Hierbei ist die klini-

sche Inzidenz mit ca. 0,007–0,027 %

deutlich geringer als die Inzidenz bei

Autopsien (0,04-0,13 %). Frauen wer-

den mit einem Verhältnis von 3:1 häu-

figer als Männer betroffen [9].

Im Kindesalter tritt die Gallenblasen-

agenesie in Kombination mit Fehlbil-

dungen des urogenitalen, gastrointesti-

nalen und kardiovaskulären Systems

als ein Bestandteil von Syndromen

gehäuft auf [12]. Eine genetische Prä-

disposition wird nach dem Auftreten

in über zwei Generationen diskutiert.

Das klinische Bild der Gallenblasen-

agenesie ist relativ bunt. Bennion et al.

[2] unterschieden nach einer Analyse

von über 380 Fällen drei Verlaufsfor-

men bzw. Gruppen. Gruppe I (ca. 15 %)

ist durch multiple fetale Anomalien

meistens im Kindesalter gekennzeich-

net. Der Verlauf endet fast immer letal.

Gruppe II (ca. 35 %) umfasst asympto-

matische Patienten, während die

Gruppe III (ca. 50 %) symptomatische

Patienten beinhaltet.

Symptome beginnen überwiegend

zwischen der 4. und 5. Lebensdekade

mit rezidivierenden rechtsseitigen

Oberbauchschmerzen mit Koliken,

Cholangitiden und Ikterus. Diese

Beschwerden sind ebenso typisch für

andere Pathologien der Gallenblase

und des Gallengangssystems, sodass

eine spezifische klinische Zuordnung

zu der Gallenblasenagenesie nicht

möglich ist [7]. Laut Dickinson et al. [4]

wird eine Erweiterung des Ductus

hepaticus communis in bis zu 50 % der

Fälle beobachtet. Hierher findet sich

eine Choledocholithiasis in ca. 27 % der

Fälle.

Die Diagnostik der Gallenblasenagene-

sie kann wie in dem von Vijay et al.

[13] beschriebenen Fall eine Heraus-

forderung sein. In erster Linie spielen

laborchemische Untersuchungen ins-

besondere die Bestimmung der Leber-

transaminasen und des Bilirubinwer-

tes eine große Rolle. Die apparative

Dia-gnostik erfolgt überwiegend sono-

graphisch. Hierbei orientiert man sich

anhand der WES-Trias (W: Gallenbla-

senwand, E: Steinecho, S: Schallschat-

ten) nach MacDonald et al. [6]. Da die

WES-Trias bei Schrumpf-Gallenblasen

unzuverlässig zu sein scheint und die

Sonographie vom Untersucher abhän-

gig ist, ist der Ultraschall keine ausrei-

chende Diagnostik der Gallenblasena-

genesie. Hier ist die Magnetresonanz-

Tomographie (MRT) mit Darstellung

des Gallengangsystem (MRCP) eine

hervorragende nicht invasive diagnos-

tische Ergänzung [10, 11].

In dem 20. Jahrhundert wurde die

Diagnose der Gallenblasenagenesie

meist intraoperativ gestellt [1]. Hierbei

dürfte laut Frey [5] eine Gallenblasen-

agenesie erst diagnostiziert werden,

wenn eine ektope Gallenblase im Rah-

men einer Laparotomie ausgeschlossen

wurde. Dies ist heutzutage wegen des

verbreiteten Einsatzes der MRT obso-

let. Aus gleichem Grund wird die

endoskopische retrograde Cholangio-

Pankreatikographie (ERCP) lediglich

bei einer Cholestase zur Abklärung

empfohlen. Hierbei lässt sich in den

Gallenblasenagenesie – eine seltene

kongenitale Fehlbildung

Kasuistik

Die Gallenblasenagenesie ist eine sehr seltene kongenitale Fehlbildung der Gallenblase. Die Gallenblase

ist dabei inklusive des Ductus cysticus (Gallenblasengangs) bei sonst normalem intra- und extrahepa-

tischem Gangsystem nicht angelegt. Das klinische Spektrum dieser Fehlbildung reicht von kompletter

Symptomlosigkeit bis zu Oberbauchkoliken und Gelbsucht. Die Behandlungsindikation richtet sich nach

den Beschwerden, wobei die Diagnosestellung durchaus sehr herausfördernd sein kann.

Abb. 1

Oberbauchsonographie ohne Nachweis einer Gallenblase an der typischen Stelle.

Abb. 2

Magnetresonanztomographie des Oberbauchs in T2-Wichtung ohne Nachweis

einer Gallenblase.

Abb. 3

Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie (MRCP) mit fehlender Gallanblase.

Auch der Ductus cysticus ist nicht darstellbar.